第一節 信仰

一 伊勢参宮

学友沢内勇三氏の『お伊勢参り』から抜粋して述べれば、「参宮が組織化し、神都の性格が現れたのは、天正のころからであった。庶民の参詣が行われたのは鎌倉幕府が神馬幣帛を献じてからで、室町時代になると、京都を中心に参宮目的の信仰団体が生まれるようになった。これが“伊勢講”である。江戸時代になって参宮が流行し始めたのである。

参宮には季節がなく、年間を通して参詣する者が絶えない。

昔は旧二月から四月にかけての農閑期に“お伊勢参り”の幟を立てて馬の鈴音勇しく、幾組もの団体が列をなして参拝したのが江戸時代であった。

近代では太平洋戦争中、武運長久祈願のための参拝が盛んで、ことに、昭和十六年の皇紀二千六百年の元旦の大混雑は未曽有であった。

敗戦後、軍国主義、敬神思想の衰微から、参宮熱がうすれたが、最近、次第に国民感情が甦り、信仰と観光とで戦前に復活をして賑わいを見せている。

思えば、今昔を通じて日本人の心に不変に存在するふるさとはお伊勢さまなのだ」とある。

古代において、自分の家の屋敷神を信仰しても、天災地変や貢租や凶作や疫病等の苦脳から脱出が出来ず、氏神・郷神にお願いしても成就せず、これが岩手山・早池峯山を始め、遠方の有名な霊山・名刹・聖地をたずねることになり、伊勢・金毘羅参りとなったものであろう。これがいつとはなしに日本民族の血の中に流れて「人間一生に一度は伊勢に参るべし」と唯一の念願になったのであろう。

また、沢内氏は述べている。

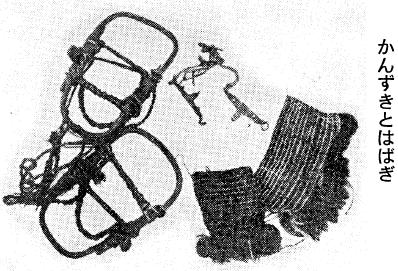

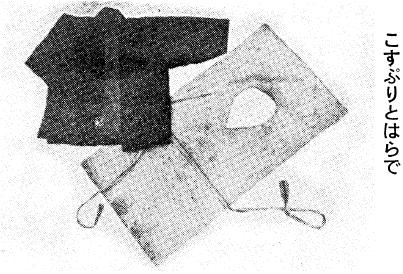

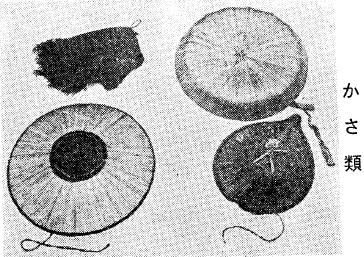

町人・百姓の参宮旅装は、菅笠(三度笠)、雨合羽(引廻し)かゴザ、股引・脚絆に足袋で草鞋はき、手甲かけて着物の裾を尻端折っての軽快な和服、女は、小袖、打掛(浴衣)姿に菅笠、白紅の脚絆をつけ、結付草履という出立であった。長い旅路であるから、身廻品も細々と身につけたのである。

江戸時代、男は三尺手拭、頭巾・下帯・湯手拭・胴巻(大金入れ)、財布(中銭入れて首にかける)、小銭入れの巾着を腰に下げる。外に風呂敷、タバコ入、火打袋(マッチや懐中電灯の役)、弁当入、万金丹、磁石、矢立、髪結道具、道中記等、細々しい小道具を手行李(こうり)や風呂敷包にして、手拭で二つに荷を分けてつなぎ、肩にかけて歩くいわゆる振分け姿であった。

女は、巡礼姿をするものが多く、笈摺(おいずる)を背に菅笠をかぶった装束で、手甲、脚絆をつけ、白足袋に草鞋か草履はき、手に数珠、振鈴、杖など持って、ご詠歌を唱えながら旅を続けたものであった。

お伊勢参りの立振舞には銭別として金銭はもちろん、米・餅・豆腐・魚・菓子・野菜から日用品まで、親類が広いとその品物も数多かった。殊に、酒樽は昔二升五合入の十ぱい樽が多く使われ、次いで、一升樽も山に積まれた。

金銭は、今から百二十余年前の弘化のころで、村内六十軒から二百文、他村親類知人の七十軒から三百文、計五百文貰い受けたところがあり、立振舞のために一日が四人、二日が五人、三日が四人、五日が一人、六日が三人で延人員十七人で数日にわたって手伝いを要するほどの盛大さてあった。

明治三十一年の記録で、親類の多い富裕なある家の祝金の最低五銭が二戸、拾銭四十八戸、拾五銭五戸、弐拾銭四十八戸、参拾銭十五戸、四拾銭二戸、五拾銭十戸、六拾銭二戸、壱円が十戸で最高。当時一般の交際費は拾銭か弐拾銭が普通であった。その総額は何と参拾六円七十五銭の家もあった。

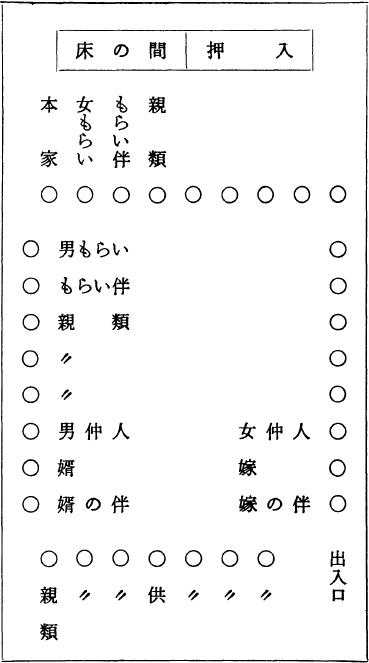

この立振舞は結婚式同様で、床の間に天照皇太神の掛軸を飾り、酒肴、餅を三方に供えて主人を正座に迎え、雄蝶雌蝶の酌により神酒を三三九度注いで門出を祝福し、同席の家族、親戚、知人等の酒盃を交わして道中の無事を祈り、留守を頼み、宴が終ると、一同庭に下り、用意された馬に参宮人をのせ、親戚の若者が馬方とし手綱をとって庭を三廻りした。この馬はチャグチャグ馬コの飾立てと同様であった。後「旅兄弟仲間祝」が行われた。

いよいよ出立の乗馬が馬首を南に向けると、見送りの黒山は騒然となり、馬に走り寄って挨拶をする者が続き、馬上の参宮人は一々これに応えて振り返り、群衆のどよめきが最高潮に達して盛大な見送りの光景が展開された。一行が遠のくまで手を振り大声で激励をした。見送り人もやがて退散する。

何十日後、一行が皆無事で帰宅出来るよう、村をあげてのお祭りさわぎは、参宮ならでは見られない昔ながらの行事で、村人の美しい心の交流が、お伊勢さまの信仰を通してなされたものであった。

このころは交通が不便であり、往来には辻斬り、追いはぎがしばしば現われた。出発するに当っては、未知の土地へのあこがれで心が踊りながらも、他面他郷における万一を思い、旅立つときには家族と水盃の宴を催し、切火を切って出発をした。そして、村人と、家族は村境まで見送りに行きその姿が見えるうちはのびあがり、立ち上がって見送った。従って一人や二人の旅は不可能であった。しかも旅人は、前述のごとく、食料や炊事道具を持参し、野に臥し、山に寝ることをいとわず、道端の草木を切りたおして一夜のイオリを設けてそこに眠り、自然の洞窟があればその中に入って眠ることもあった。旅行中病気にかかることもあり(後述)、そんなときの難儀は誠に痛々しい位であった。そこで旅人は道中の安全祈念のため、辻や峠に道祖神を祭り、そこを通過する旅人は手にした柴枝を折り道端に棄てて道中難をさけようと祈ったり、また餓鬼共がその辺をうろずくから、その餓鬼共への布施の意味で、持っている飯を与えてもいる。

ところが藩から文久二年(1862年)十月のような達しが度々出されている。「御領分内の御百姓共、伊勢参宮をする者は、前々から農業に差支えないようにといっていたのであるが、近年に至り数十人にのぼっている。数多の中には参詣して被いが終ると、見物同様国廻りをし、年を越して帰郷する者もあるやに聞いているが、以っての外のことである。つまりこれは代官の吟味等閑によるのであるが甚だ勝手な事で宜しくない。以後一官所より五人宛参宮致させ、先年御沙汰の通り、三月より九月迄は控えるようにし、十月より翌年春二月迄の間に往来するように致せ。此度の御沙汰があった上はよくよく心得て今後一ヶ村宛相改めるから、心得違いのないように強く達しをしておく」とある。このように、純なる農民の信仰心をはばんでいたのであった。

本村における石塔を調査したところ、他国を旅行した記念碑と思われるものを部落別に列記すれば、次の通りである。

大釜、西国三十三所観世音(明治十五年)・古峯神社(昭和四年)・西国三十三番供養(文政六年)。

棟木、冨士浅間大神・湯殿山。

大沢、湯殿山・古峯神社(昭和三年)・西国三拾三所。

谷地上、湯殿山(明治三十五年)。

鵜飼、湯殿山(明治十六年)・湯殿三山(大正八年)・善光寺如来(昭和三年)・湯殿三山。

滝沢、金毘羅山(文政二年)・湯殿三山(明治十九年)。

一本木、金毘羅大権現(明治二十三年)・十八西観音(大正十三年)・三峯山神社。

以上の石塔から、西国三十三所の観世音のみをひろってみれば、三基ある。西国三十三所めぐりの最初は、伊勢神宮を参拝した後、第一番は那智、第二番は紀の国の三井寺、第三番は粉河寺……を廻るようになっていた。従って、伊勢神宮参拝後に西国三十三所を礼拝したものと思われる。なお金毘羅山の石塔が二基あるから、途中伊勢参宮をしたであろう。後述の通り、伊勢参宮をした記録が残されているから、伊勢の神官のみを対象とした石塔がなくとも、伊勢神宮を参拝したことは明らかである。参拝した一行が、帰村すると脛巾脱ぎをなし、再び金品が届けられ、盛大に行われたのであった。その後、参加者は期日を選んで集まり、遥拝をして当時を偲んだのであった。

大字大沢の屋号長坪と称する大坪家に伝わる文書中に、第二十代清吉は正徳六年(1716年)二月三日に高野山へ姑供養、第二十一代長四郎は享保二十年(1735年)三月十六日同じく高野山へ妻供養、第二十二代半助は明和二年(1765年)一月七日同じく高野山へ父母供養、第二十五代三五郎は文政十二年(1829年)一月に伊勢参宮、第二十六代春松は嘉永元年(1848年)九~十月東北・関東・中部・近畿の神社・仏閣を拝礼したことが記録され、同家に保存されている。

約百三十年間に、五代が供養のため命がけで参拝をしている。

また、大森弥三郎氏は、寛政十年(1798年)ころ、大森弥蔵と駿河長松、三上長右ェ門の三人が、伊勢・金毘羅を百余日かゝって参拝したといっている。その外年代が不明なるも、元村の大坊守衛、鵜飼の工藤伝七、篠木の堰口の三人も伊勢参宮している。この三人をお上り兄弟と称していた。

天明三年(一七八三年)正月二十六日の『南部城事務日記』に病死のことが記述してある。

厨川通御代官所の内滝沢村肝煎与兵ェ子三之亟と申す者伊勢参宮とて旧冬十一月九日出立罷り登り候処善光寺辺より庖瘡相煩ひ旧猟十六日信州佐久郡小諸(こもろ)牧野遠江守様御城下迄罷り越し候処遠江守様にて薬用等仰せ付けられ候へ共病症差し重り同二十一日病死致し候に付き同所浄土宗詫応寺地内に仮埋葬致しおかせ候間人元并に親類共罷り越し見届け尤も三之亟持道具等もこれあり候間相渡させ申し度き旨遠江守様御留主居より此方御留主居迄申し来り候旨江戸より御用状をもって申し来り御役人共へこれを申し渡す。

吟味遂げさせ候処与兵ェ子三之亟持参致す物に相違これなき旨申し出候近国にもこれあり候はば人元并に親類の内見届けさせ差し登らせ始末仕らせべく候処不案内其上困窮の者にて遠路罷り登り候儀相及び難きに付き前例もこれあり候間アナタ御留主居へ此方御留主居より掛け合い何分にも御取置下され候様申し談じ世話仕り候者へ御目録遣され候様仕り度き旨御役人共申出右の趣江戸へ二十六日附御用状をもってこれを遣す。

但し遠江守御留主居槙造酒(みき)右ェ門へ此方御留主居加島判左ェ門より前文の趣を以て掛け合い済、三之亟法号井に諸始末書帳面等御役人共へ差し下し尤もこれある類これあり候共道中御奉行へ御届これあり候得共此度は遠江守様にて御届これなく候に付き此方様にても御届これなく相済し候段判左ェ門申し出て候旨六月二十四日付御用状を申し来り御役人共へこれを申し渡す。

大字大釜田沼清氏宅に道中記が十一冊保存されてある。

それは、田沼清氏の四代前の善助氏、三代前の善蔵氏、二代前の市太郎氏、親子三代にわたって伊勢参宮をなし、詳細に記録されている。

すなわち、嘉永二年(1849年)二月二十三日、田沼善助氏が仙台大町二丁目吉田屋から書きおろし、小保内・橋場を経由して日向首での里程を主として記録した『伊勢参宮道中記』がある。

末尾に武田千松、田沼栄蔵、同善助、同惣吉、吉清水竹松、仁佐瀬佐吉、武田丑太郎しめて同行七人。伊勢・熊野・金毘羅等各神社を参拝終了し、二月十六日より五月五日帰宅と記されてある。

次の善蔵氏は明治七年十一月十五日付『道中控帳』を残している。

それによれば、盛岡より書出し、前記同様次の宿までの里程を主としてはいるが、前記と相達し、印象づけられた個所を詳細に記述されてある。

帰路は前記に相達して南畑より仁佐瀬を経由し三月七日に帰宅していて、同行者は一行五名とある。

さらに『道中小遣覚帳』として別冊にし詳細記載され三月七日までに惣〆三百六十三文とある。

伊勢参宮ではないが、明治二十六年善蔵氏妻ヤエ氏が善光寺参りをした道中記がある。

それは盛岡を旧八月十五日汽車を利用し、東京上野までの切符一人について二円六十銭宛とある。

道中全部列車を利用して、同月二十四日午後一時に盛岡駅に到着し、茅町の通称一の長沢長次郎商店で「はばきぬぎ」をして解散している。

一行は女性中心で八人と記載され、道中記の末尾に田沼善蔵氏が当時の村長宛に次掲の旅行届を提出している。

旅行届

岩手県岩手郡滝沢村大字大釜八拾壱番地 平民

田沼善蔵 妻

ヤエ

天保十四年五月十一日生

上の者今般下野国日光山東照権現様并に信濃国善光寺様参詣の為本月二十四日出立旅行致し候也

明治二十六年九月二十二日

上戸主 田沼善蔵 印

村長亀森影徳殿

市太郎氏は明治三十四年新十二月二十六日(旧十二月十六日)より翌年旧二月七日までの八十一日間、伊勢の国天照大神宮及び讃岐国金毘羅神社参拝の為出立、同行五人と記載後、ことこまかに道中記が縦十二㎝、横十五㎝の和紙綴裏表二百十三枚余にわたって記述されてある。

なお、宿泊料、汽車賃、その他の費用、八十一日間のかかり七十一円七銭。外に表具代一円十五銭とある。

以下参宮のみを掲載することにした。

一月二十一日、七時四十分。愛知発の汽車。伊勢山田まで金壱円三十一銭づつで購入して拝み、宇治山田町に六時十分つき、泉舘太夫様に宿泊。国元を出立してから二十七日目なり。

一金弐円を出す。一金七拾銭御玉串七拾枚代。一金拾銭寄附と灯明代。また太夫様より御土産として、天照大神の掛軸と御守札を頂戴したり。

二十二日天気上々。九時出発し、五十鈴川にかかる宇治橋を渡る。右に、明治二十八年二月に我軍大山巌が支那よりブンドリせる大砲長さ五間、次に皇太子殿下御手植の松あり。

天保四年(1833年)三月の擬宝珠十本の橋へ。五十鈴川にて清め、それより鳥居くぐるなり。代々神楽殿あり。籾種石あり。明治三十四年十月、本社建立。左に米蔵と金庫あり。裏御門荒馬取神社大蛇身体池ありて、ここで代々神楽のとき身を清める。五十鈴川橋二十四間あり。御伊勢棟に二百二十五町廻りあるという。朝熊岳(海抜千五百尺)へ登る。七十二町あり。十時半に鳥居松まで登り、六十町。前に石燈篭二つ、嘉永六年とあり。石段三十登りて、摩尼殿本地虚空蔵等なり。五重の塔あり。朱塗なり。金銅の塔四つあり。石段三十登る。石に御釈迦様の足跡あり。池に鯉いたり。橋あり。鐘ある。

伊勢国朝熊岳勝峯会金剛証禅寺本社より十町戻りて茶屋にて昼飯致し、茶代金壱銭づつ出し、十二時十分参詣終り、それより下ること二十二町。内三十町目より橋渡りて、また、五十八町行きて、二見猿田彦大神を参詣二時半。参詣終り。太夫様迄百拾六町の処、近道を安行して午後五時帰宅。二晩御世話を蒙り、御酒を二回頂戴。

二十三日八時出立。太夫様より、若者昼飯を持って、外宮まで見送り下さる。度会(わたらい)の神社詣終る。

ここで、伊勢の大神宮様のことについて簡単にふれるとして、

人皇第十代崇神天皇御即位六年までは、神武天皇より五百六十五年の間、天子の御殿に天照大神を始め、大国魂等の諸神を祭り給えるも、次第に世くだりて、天子とても御行状も行届かせられがたく、帝神慮を伺い奉れば、大神宮の御告げに、不浄の人間と同席する事我嫌うなり。この故に大和国笠縫の里に別殿を建立し結いても猶神慮隠かならず、八十四年間諸国処々に遷宮し給い、その後、丹後の国へ御移り給い、二十九か所目人皇第十一代垂仁天皇二十五年の冬十一月伊勢の国度会郡今の宇治の内容に鎮座ましましけり。即ち、五十鈴川へ移し奉る。万乗の天子様におかせなられてさえ不浄を恐れ給いて、神の御座所を別殿へ移し奉る。この故に神の御座所をヤシロという。これによって、伊勢の太夫藤原の相通(しげとう)という者の妻女、自分の部屋へ大神宮を密に安置し、信心致せし処、後に霹顕に及び太夫相通は伊豆の国へ流罪となり、妻は隠岐の国へ流罪となりたる事は、人皇第六十八代後一条院の御字長元四年八月五日の事なり。伊勢の太夫すらかくの如し。況や在俗においておや。これ迄平人常人は、伊勢参りという事はなさざる処、後一条院の御字より始め、抜(ぬけ)参りという事を御免なしおかる。

御遷宮については、天武天皇の御代勅して、二十年をもって正遷宮の期と定め給い、持統天皇の四年、始めて遷御の大礼を行い給う。

伊勢大神宮内宮祭神については、天照大神。左に天手力男命、右に万播(はた)姫の神。八十末社。第十一代垂仁天皇二十五年御鎮座。

外宮祭神は豊受皇大神。東、天津彦火瓊々杵等。西、天児屋根命なり、四十末社。第二十一代雄略天皇二十一年御鎮座。

京より三十五里。大阪より四十三里。江戸より百十四里。

内宮外宮の間に、天照皇山大神宮寺あり。

なお、外宮は内宮より四百八十二年後祭る。

ここから別れて、下中の郷町宮川橋を渡り、多気郡城田村を経て田丸扇屋仙蔵にて、三銭づつ吸物代昼飯。

それより道筋左に三十三観音あり。

次に小遣帳より列記すれば、

一月二十一日(旧十二月十二日)。名古屋市名古屋区本町七丁目銭屋所治右ェ門へ泊る。一金三十銭宿泊料。一金一円三十一銭名古屋笹島より伊勢宇治山田迄汽車賃。一金拾弐銭これは弥富より津島迄片道汽車賃。一金壱銭津島で絵紙一枚買。一金四銭食代。〆一円七拾八銭也。

一月二十二日。伊勢の国泉館太夫様に泊る。一金弐円を出す下等のおどしもの。一金弐拾銭莨(たばこ)入一つ。一金拾弐銭掛図五本。一金参銭絵紙八枚。一金九銭ガラスの盃三つ。一金拾銭寄附。一金弐拾六銭五厘帯三本二丈四尺。一金壱銭朝熊岳茶代。一金壱銭二見浦拝観料。一金弐銭二見絵紙代。一金弐銭瓦代として寄附。一金拾六銭掛図三本。一金六拾五銭五厘ハサミ五枚。一金拾六銭剃刀一丁。一金七拾銭御札代。〆四円五拾四銭也。

一月二十三日。泉館太夫楼を八時出立。一金弐拾弐銭伊勢より送り物代。一金参銭田丸扇屋仙蔵にて吸物代。一金参銭弐厘手紙代。一金弐銭八厘わらじ弐足代。〆参拾壱銭也とある。

明治四十五年にも田沼市太郎氏以下十一人三月八日盛岡駅を出発し、松島、日光、名古屋、伊勢、奈良、高野山、大阪、金毘羅、京都、江の島、鎌倉、東京、成田、水戸、小牛田迄記述後、東京遊覧案内に終り、帰宅は三十一日と道中記に記述され、妻と二人分〆て百二十四円九拾四銭とある。

大釜の武田斉氏宅に残されている伊勢参宮等の記録によると、日向喜太郎・武田善三郎・武田重兵衛の三人が、明治三十三年十二月五日に大釜を出発し、汽車・舟を利用し、主に徒歩で三十七日目の二月十一日に帰宅している。その目的はいうまでもなく、先祖代々の供養と家内安全・五穀豊穣で、いただいた神社・仏閣の御札が風呂敷に包みきれず、名古屋と京都で竹行李を七十五銭宛とはさみ一円四銭を購入している。

コースは大釜、盛岡、金華山、松島、仙台、岩沼、日光、鹿島香取、成田、東京、鎌倉、箱根、名古屋、伊勢(一月一日に参拝)、熊野、奈良、大阪、金比羅、神戸、京都、大津、善光寺(三十三の札所めぐり)、新潟、本荘、角館、生保内、橋場、大釜となっている。

伊勢の御札料は八十銭、御祈祷二十銭、日光の拝観料五十銭で、案内料八銭一人前三厘三毛とある。

旅費の最高は伊勢で世話料として二円、次は東京の一円、その他は二十二銭から四十五銭までで、多いのは三十五銭であった。昼めしの最高は八銭四厘、次は七銭、六銭二厘、五銭、三銭、二銭五厘、最低は一銭とある。白米は最高十六銭、十五銭、十四銭五厘、十四銭、十三銭五厘、十三銭で最低は十二銭五厘とあり、多いのは十四銭前後である。

汽車賃は盛岡から一の関まで七十九銭、品川から横浜まで二十三銭、わらじは一足二銭五厘から三銭、舟賃は近距離で五銭、一銭、五厘、湯銭は一銭とある。

しかし、この参拝の裏に、農事視察を兼ね、各地から種子を持参して来ていることは、亨保二十年(1735年)の穀物品種書上に稲は百三十八種、粟は三百七十一種、稗は百四種、麦は九十八種、豆類は百三十種となっていることからもうかがわれる。

なお、明治の初めより戦時中まで皇大神宮の大麻が各戸に配られ、これを尊崇していた。まず役場に各部落の区長が礼服で参集し、恭しく村長から拝受して各々部落に持帰った。こうして各戸の神棚に納められ、毎年十二月の末にはまた新しい大麻が交付され、古い方は鎮守の社殿に納めるか、あるいは不浄を避ける意味で「焼き申す」といって始末するのが慣習となっていた。

二 高山崇拝

高山の神秘を霊感するのは、何れの地方においても見られることで御山かけと称して、岩手山、あるいは早池峯山に登り、山篭りをなした習慣は、従来多かったが、近時は、この山篭りをするものが殆どなくなった。往時お山掛は「もの前に」という慣習があった。すなわち結婚前しかも十四、五歳の年少のうちに実行せしめた。これは一つには高山崇拝の神秘を味あせることゝ結びつけて、身体の鍛錬に資するための方便であったかのようでもある。殊にお山かけには岩手山を先とし、早池峯山を後にする風習があった。またお山かけには身体を清浄にするため、水垢離をとり魚肉の食用を絶ち、また男一度は必ず実行せねば一つの恥としていた。山形県最上郡の月山、羽黒山、湯殿山等の登山等往時は相当に行われ、村内にも石塔がある。

御山かけをする者は、山に登り始めれば往時は一同揃って祈祷の詞を述べたものである。中には南無阿弥佗仏を唱えるものもあり、登山中所々拝礼をして唱える祈祷の詞もある。柳沢口より岩手山へのお山かけの詞に次のようなものがある。

一王子・新山・受取坂・笠結・小立場・御蔵・鉾立・不動平・不 動清水・虚空蔵・妙光岳・薬師岳・御本社等山頂に至る途中の名称 であり、そこでそれぞれ礼拝をする。岩手山は二千四十一㍍の典形 的な重複火山であるが、早暁に登り詰め、太陽の御来迎を拝すを吉 相とし、帰路は、這松の梢を折って持ち帰り、自分の家はもちろん 「御山かけ」の出来なかった隣家や親戚にも配って、祈祷札と共 に、田圃や畑に細竹で吊るして、害虫除けの「まじない」とするほ ど山獄に対する深い信仰があった。

三 修験(しゅけん)と山岳の信仰

修験宗の名は明治五年(1872年)に廃止になったが、明治二十五年に至って天台宗の統轄の下に再び修行を始めることとなった。修験道とは役小角(えんのおずの)行者の開かれたもので、この宗では教理の研究をせず、山岳に起臥して心を清浄に持ち仏性の験得に努めるのである。すなわち荒業を専らにするからで、山伏とは野に伏し、山に臥すという意味であるともいわれている。

現在岩手郡における天台宗に属する寺院はわずかに二ヵ寺に過ぎないが、昔は相当数あった。明治初年まで岩手山とか早池峯山等にお山かけをするときに唱える詞に「南無帰命頂礼懺悔々々六根罪消云々」のあるのは、修験者の登山信者より出たものとされている。高山の信仰は実に、彼らに依って勧奨されたのであった。

四 大正月と小正月の行事

年中行事の一月の行事参照。

五 農神祭り

春の農神祭りは三月の十六日の早朝であって、団子を十六個拵えて農神様に供えると共に家族もいただく。この日山の神様が山に帰り、代って農神様が里にお出ましになり、農作を保護なさるので、各家々共朝早く起床して火を焚き、煙が空高くあがることを吉相としている。秋の農神祭りは九月十六日に一般に行われるが、仕事の都合や閏年等で翌月に延びることもある。

なお、第十編教育の変遷、第五章、第二節、二の百姓春始之祝を参照せられたい。

六 山の神

木挽その他山小舎にあって、山の作業に従事する者は、毎朝毎晩新しい御飯の出来た度ごとに山の神様へこの炊きたての御飯を献饌する。ただ簡単に飯を少し許り鍋から取り分けて後神棚に供えるだけのことであるが、食事の始まる前柏手して供えるので、一同の者に同じく敬虔の念を起こさせる。その他酒宴のあるときは必ず山の神様に御神酒を供え、それを撤して一同に御神酒を頒ち、後酒宴に移る。御神酒を神前に供えるは小舎頭で、低頭柏手をする。ボタ餅を作ったときでも多くは山の祭祀であるから、まず神前に供えてから一同の者は食べるのである。また悪い天候が続く荒日で、小舎に篭っているときは山の神に晴天を祈願する。

また山小舎にあるものでなくとも、旧九月十二日には盛んに山の神を祀る。神酒を用意しボタ餅を作り、肴を煮たりして神様に供える等山の神様の信仰は盛んであった。

なお、第十編教育の変遷、第五章、第二節、二の百姓春始之祝を参照せられたい。

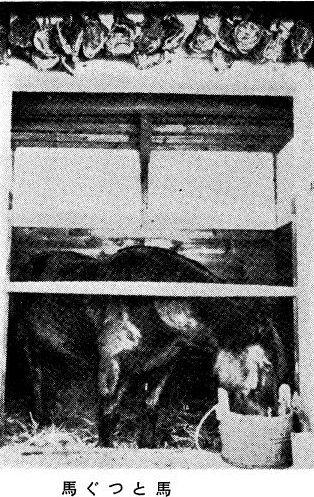

七 馬神

路傍に、あるいは神社の境内に馬頭観世音の碑が建てられてあるのをよく見る。これはいうまでもなく、馬の霊を祀ったものである。多年自家で仔馬を産んだ馬や、あるいは多年飼育し農耕に従った馬の斃れたものなどの供養塔であって、お盆にはその碑にお墓同様赤飯等を供えて拝礼をした。馬産地として本村はかように馬に関係した行事は少なくない。これらは単に迷信といい去るべきでなく、一面家畜愛護の美俗涵養上にも資することは疑いのないことである。

馬頭観世音として崇仰するものゝ著しいものとして、木村篠木綾織の清雲院門前に木像の観世音が祀られている。

また、五月の節句には、馬に装飾して蒼前様や馬頭観音様に参詣する風習がある。いわゆるチャグチャグ馬コで『郷土読本』から抄録すれば、次のようなものがある。

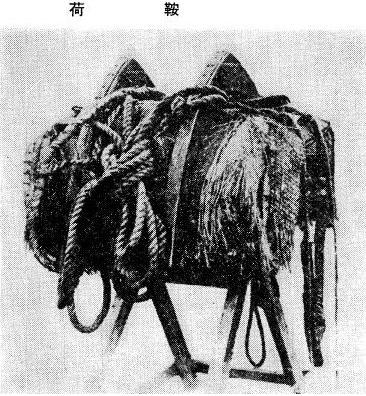

『東の空はようく白み、夜はほのぼのと明けかゝって来た。馬を厩からひき出し、二重腹帯でしっかりと鞍を着け、鼻輪や轡を施し、沢山鈴のついた「きずな・むながい・しりがい」を順序にかけ、鳴輪を吊し、飾紐を垂れ、馬の仕度が出来上がると、紺の絆纒に紺の股引、豆絞りの手拭に昔ながらの菅笠を被りひらりと鞍の上に跨った。

口笛の合図で鐙を踏張り一鞭当てると馬は駈け出した。馴れない装束を着けたせいか、どうも窮屈である。

国道へ出ると、前に一頭、後に一頭、都合三頭連れとなった。夜は殆ど明け放れて、南昌・東根の山々は紫紺色の姿を現し、岩手片富士だけは頂を雲の上に隠している。この時朝日が姫神山の右手から昇り、山も草木も生々と輝いて来た。疲れた馬の足を谷川に冷やし、一鞭又一鞭、(中略)爪先上がりの山道を進み、間もなく目ざす鬼越の蒼前社についた。

社頭の松に馬をつなぎ、用意の賽銭と洗米をさゝげ、拝殿の前に額ずいて一年中の我愛馬の息災を祈った。それから静かに馬を社前に進めて軽くその頸筋をなでてやると馬は嬉しげに首を上げ、頻りりに尾を振り動かしている』

なお、第五編社寺の変遷、第三章、第一節、五駒形神社、1のチャグチャグ馬コを参照せられたい。

八 盆行事

浄土宗や禅宗が民衆の宗教として普及するようになってから、急に盛んになったものに盆行事がある。盆行事は仏教の行事である。だから仏教の輸入と共に行われたと思われるが、国史に最初に見えるのは、推古天皇の十四年(606年)の七月十五日に設斎を設けて仏を供養した記事がある。これを盂蘭盆会というようになったのは、それから五十年ばかり後の斎明天皇の三年(657年)に飛鳥寺で盂蘭盃を設けたときからであるから随分古い。これから千三百年も続いており、その間色々な変遷があり、地方的にいろいろ変って来ているが、一年の中で最も重要な行事として、これ程古く広く行われている行事も少ない。しかし奈良平安の遠い昔には仏教がまだ民衆化せず、主に上流貴族に行われていたので、民衆の行事としてはあまり関係をもたなかった。従ってその行事も貴族的な冥想的なものであった。

ところが平安末期になって空也上人の念仏宗が行われ、浄土思想が普及し、真宗や禅宗が民衆の信仰を深めるようになったので、御盆は民衆の行事として重要な意味をもつようになった。殊に迎火が万灯会によって行われるようになると、いままで家庭内で行われていた盆行事が急に社会的になり、部落の行事になり、この日は部落全体が生産を休んで仏を迎えるようになった。

万灯会を行うようになったのは頼朝が勝長寿院を起し、祖先の霊を祀り、源平紛争の戦没者の黄泉を照すために大規模な万灯会をしてから急に流行し、だんだん民衆にも普及するようになったといわれている。藤原定家の『明月記』に「近年民家に於て十五日の夜長竿を立て、その先に鋒をつけ、張紙の灯篭物を掲げることを遠近盛になり、その状流星に似、人魂錦を着たり」と、盆灯篭の情景を述べている。岩手県では(本村においても)昭和の始めごろまでは新仏のある家で杉の葉で棒の先端を十文字型、鋒の型に作り、紙張りの灯篭を吊していた。空を往来する精霊には誠に便りとなる霊標であったろうが、生きた人にはこれほどものさびしいものはなかった。

鎌倉幕府が万灯会をするとき、七・八歳位の少女に灯篭を持たせ灯篭流しをしてからいわゆる「舟こ流し」が流行するようになった。

盂蘭盆ということは、餓鬼道に落ちた仏を救う盆の意味である。だから盂蘭盆会は施餓鬼を中心に行われるものである。仏説によれば仏弟子目連という人が、初めて六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を得て亡き母の在所を見ることが出来た。ところがその母はどうした訳か餓鬼道に落ちて、何か食べようとすると、それが火となって食べられず苦しんでいるのを見て目連は非常に悲しみ、釈尊におすがりをした。釈尊は七月十五日に自恣の僧を供養せば解脱すると説かれた。そこで目連は色々と供物を供えて供食したところ、初めて亡き母が極楽往生を遂げることが出来た。これから御盆には必ず施餓鬼を行うようになったという。

御盆には精霊棚を作り、その年に出来たあらゆる作物を仏前に供え、仏を供養し、これがすむと川か海に流してしまうのだ。舎利供養として百物をおき、百物を供えるのだが、その作物は地方によって異るので、施餓鬼の内容も地方ごとに違ってくる。けれども出来るだけ多くの供物を供えなければならないし、また供えるのが人情だ。だからだんだん栽培する作物も殖える。従って生仏様も功徳にあずかるのだ。ところが信仰が薄れてくると、生仏様が主で仏様をだしに使う不心得者も出てくる。仏様は別に文句もいうまいというやからは、すでに餓鬼道に落ちているのだ。

御盆には盆踊りがなくてはならないものになっていた。これは灯篭流しと、当時流行していた念仏踊りとが一緒になって発祥したものだ。だから初期の盆踊りは宗教的色彩の強いものであった。舞踊人は色々なあでやかな異形の仮装をして、歴史にちなんだ戦記もの壇浦合戦だとか、新田の四郎猪退治だとかの作り人形を大勢の仮装人が引き、その仮装人の一団が堂塔の庭とか、貴人の庭で念仏を唱えながら踊ったのである。丁度今の神社の祭礼に引く「出し物」と盆踊りを一緒にしたようなものがお盆に行われた。今は分裂して仮装人形は祭礼の「出し物」となり、音頭をあげるだけになり、御盆には盆踊りだけになって、わずかにヒヨットコとかオカメの面で仮装したものが二三人入る程度に変ってしまった。個人的な宗教的な風流の要素が強く、踊りはむしろ従属的だったが、時代の下るに従って個人的な風流さはなくなり、揃いの服装をし、円陣を作りながら、総合的な律動で踊る集団的な舞踊に変っていった。だから宗教的な色彩も薄れ、ただ盆に踊るから盆踊りだという感じになってしまった。

近世になって村落制度が確立し、村落共同体的な生活が強くなると、部落ごとに集団的な盆踊りが行われるようになったのである。殊に盆は丁度一年の収穫の峠で、一年の作柄も盆までゞ決るようになったので、その年の苦心の成果も一応見通しのつく時期であったから、盆には作業を休んで先祖の精霊を祀ると共に、作柄を祝いながら踊りぬいたのである。だから盆踊歌にも

そろたそろた、踊り子はそろた。稲の出穂よりなおそろた。

盆の十六日踊らぬやつは、ねこかしゃくしか花よめか。

盆の十六日かしの葉も踊る。子持ち女も出ておどれ。

盆よ盆よと待つのが盆だ、盆が過ぎれば夢のようだ。

と農村の人々の熱情を歌い、町の人々も盆踊りの太鼓の音で、農村の作柄が分るとさえいうのである。天明の大飢饉のときは盆前に大凶作が確定的だったので、盆中でも踊りに出る者もなく「近年稀なる淋しい世中である」と武士の日記に記されたほどであった。これと反対に文化年中には連年の大豊作なので盆踊りの太鼓の音もさわやかに華美な行事が色々行われた。南部藩は頻りに盆灯篭の竿の長さを制限したり、盆の小唄、辻踊り、相撲、花火まで禁止したり、盆踊りの歌詞まで認可制をとったり、迎火の真木(杉や桧)を制限したり、ついこの間行なったようなことをしているが、なかなか行われがたいと嘆じている者もあった位だ。町の人々は今年は盆踊りが三十も出たから豊年だとか、三つしか出ないからと言っては暗い顔をしていた。従って近世になると盆踊りはむしろ豊年踊りと同じようになってしまった。精霊を迎える迎火も鎌倉時代には色々な形を造り、大規模なものだったが、だんだん小規模になり、部落全体が同じように迎火を焚くように変った。筆者(森博士)が子供のころには何処の迎火が一番大きいか見て歩いたものだが、近世の中ごろからこれも色々制限され、特別な古風なものはすたれていった。

盆行事はこのように発祥当時から見れば随分変った。中にはその意味さえ解らなくなったものもあるが、本筋だけは現代人にも怠ることの出来ない行事となっている。

御盆が何故このように深い行事とし国民の習慣になったのだろうか。それは供養に対する信仰である。仏教が日本国民に与えた最も大きな功徳をあげるならば、それは死者を愛することを教えたことである。人にとって最も恐しい苦悩は死である。この死を苦悩のない死とすることを教えたものは仏教である。生者にとっては悟りによって、死者に対してはこれを愛することによって死者を安心せしめ、己れも安心することを教えたのである。供養さえすれば幽霊さえこわくはない。供養さえすれば地獄に落ちた人も極楽に行けると知ったとき、人々は癘(れい)鬼悪霊を呪(じゅ)服し、駆逐することを止めて季節を定めて人々の魂を迎え、これを供養することによって、その精霊は極楽に安住すると信ずるようになった。これは生きている人々にとって何よりも大きな安心である。人々にこれほど大きな安心を与えた宗教は他になかった。だから仏教は大きな力で古い民間信仰に代ったのである。(以上盆行事は『岩手を作る人々』から引用した。)

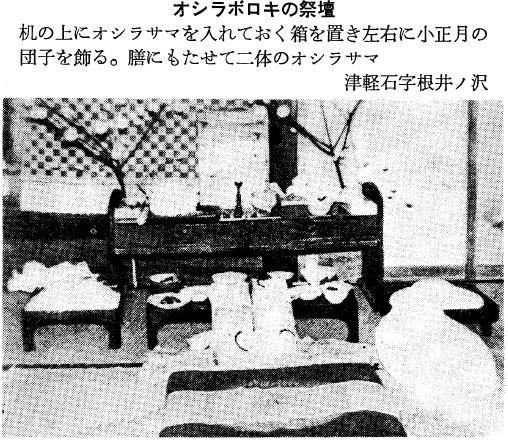

九 オシラ様

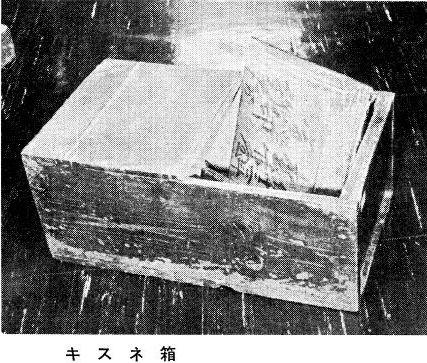

オシラの神は特に社殿を設けて奉斎する向はなく、多くは箱に収めて神柵に、あるいは座敷の床前などに安置されるのが通例である。桑の木で粗雑に作られ、稍丸味を持っている。頭・胴・手足等判然とした区別がなく、丈は普通一尺以内で多いのは六、七寸位のものである。これに頭面の形が刻まれてある。

オシラ神の由来には色々あるが、第五十八代光孝天皇(884-7)の御字に道仏といっていたと姉体の歴史はいうが『岩手県史』には、心棒の墨書記年を信ずれは永禄(1558-70)、天正(1573-91)、慶長(1596-1615)のものが最古であると述べている。

神体は二個を以って一組とするものもある。毎年衣帛を新調して被い重ねてある。従って重ねられた衣裳からその時代の衣服を推定することが可能となる。これを毎月十六日に拝むのであるが、正月と盆の十六日には一般の希望者に拝ませる。

この神は養蚕の神ともいわれ、また農業の神、あるいは火の神、眼病の神、婦人病を祷る神、子供の神等定説がない。この神は不浄を忌むこと甚しく、それを持つ家では、畜類、鳥類等を煮焼し、あるいは食えば直に罰があたるといい、四足二足を食わぬという俗言は、決して珍しくないことである。

この神は性荒々しく乱暴を好む放、子供に乱暴にもてあそばれることを喜ぶ。よって付近の幼童集い人形をもて遊ぶことが屡ある。遊び終ると元の処へ安置をする。その時逆に、または後向に入れると必ず夜歩き出し、踏みならし、障子をゆすぶるという。

大沢の堰合茂富氏宅においては、毎年旧十月十四日名号の掛軸の前に御神体二個を並べ御供餅三個をあげて拝んでいる。

また、元村の大野秀友氏宅にもあるという。

十 氏神様

社寺の変遷、氏子を参照せられたい。

十一 お七夜

十一月二十二日から二十八日までをお七夜と称して一週間精進料理をし、魚獣肉を断ち菜食を主とし、夕食後毎晩集合して仏前にぬかずきお念仏をし、最後の二十八日には七日間の慰労を兼ねて祝宴を催す。なお浄土真宗の寺において七日間説教があるのでききに出る者もあった。

十二 馬作り

年末から春先の農閑期の吉日を選んで、部落の各戸の男性が集り馬作りをやった。芝草が生えた広い場所が馬作り場になる。牡馬は二歳の秋に売られるから別として、三歳以上は役畜農馬であったから、夏と晩秋二回、蹄を削り、悪血をとるという慣習があった。数人がかりで一頭宛馬を転ばし、左右の前足と後足を交叉するように結い、頭と結んだ足には枕をかい、動けないようにして蹄を削り、足首に針を刺して悪血をとったものである。馬を転ばすのは身のきく青年でないと蹴飛ばされる危険があった。三歳牡馬の口から「やせ歯」と称する替り歯を金具で叩いて抜き、伯楽は御祈祷をし、呪文を唱えて白紙に血で鳥居を描く。馬主はそれを大事に持ち帰り、馬屋の梁に張る。また当日使用した藁や縄、縄口輪に血痕のついたものおば他に使用せず、門口の生垣等にかけられ雨ざらしにされる。

全部の馬が終ると、馬をめいめい家に連れて帰り、一戸一人宛順番の宿に集り、準備してある祝宴につくのである。主賓は当日の伯楽様を中心に、お蒼前様に御神酒を捧げ、一同飲食するのである。牡馬は馬作りすることによって健康になると考えられていた。

十三 講中その他

過去の村民一般は、石塔によって明らかなように、神仏に対して信仰心厚く、信仰により神仏にたよって安心立命のいわゆる帰依の人が多かったから、部落民は礼拝供養によって、日常生活は密接な関係に結ばれていた。ところが今日では一般には因襲的な信仰で、真実の自己の内面的な葛藤を解決する熱烈な信仰は稀になったように見うけられる。

その因襲的信仰の一つとして、今に行われているものに「講中」がある。例えば、火難退けの古峯講が現在大釜の日向通中心に行われている。

1 古峯講

明治四十年より毎年かゝさず代表者を古峯神社に参拝せしめている。記録せる帳簿に下のような記述(抜粋)がある。

明治四十年二月二十五日弐円宛持参して二十五名参拝し、翌年より代表者五名宛とし、大正二年からは代表者一名について十円宛に値上げをし、大正三年には大釜のみならず篠木・大沢からも参加して八十名に及ぶも、日向通りの代表者は五名で昭和四年迄継続されている。同五年には掛金一人弐円、講員八十人で総計百六十円、代表者一人について七円二十銭、御札開き酒代二十四円、五名の代参者は配当金より二円宛御守札料に出金。同三十一年より一人当り千円の掛金になり、一人四千五百円八名代参している。年々物価騰貴につれて増額し、同四十三年には前年度産米政府買上価格三等米壱袋七千七百四十八円、これより袋代百七十円、検査料三十円差引手取金七千五百四十八円、壱斗分の代金は千八百八十七円となる。この壱斗代金一千八百八十円を掛金としている。講員七十五名、掛金合計十四万一千円、これより御札開きの費用として一人百五十円宛を差引き、代参者一人当り八千六百五十円を十五名に三月十日手渡し、二十二日盛岡を出発し、四月三日御札開をしている。

大釜と大沢に各一基宛石塔がたっている。

2 二十三夜講

旧正月・五月・九月・十一月の二十三日の、いわゆる二十三夜を信仰する講中の者若干名集り、午後七時ごろより精進料理で酒宴を催し、午前二時ごろ月の出を拝してから一同解散をする。会場は講員の者交互に当る。

3 庚申講

庚申の信仰は道教にその源を発し、庚申(かのえさる)の夜、仏家では帝釈天及び青面金剛を、神道では猿田彦を祭り徹夜をする。その夜眠ると、人身にいる人の命を短くする三尸(し)が人の眠りに乗じ、その罪を上帝に告げるという。もと武士間に信仰されていたものが、平安時代以後、一般庶民間にも信仰されることになる。庚申を信仰する講中の者若干名午後から集り、羽織を着、中には袴をつける者もあった。とにかく礼装で一同座につき、庚申の掛物に向って祈願詞を唱え、礼拝して後精進料理で酒宴を催す。会場は講員のもの交互に行うを例としていた。

4 甲子講

鼡を大黒の使者とみなして甲子の日に信仰する者若干名当日の午後から集り、甲子を礼拝して後、子の刻(午前一時)まで起きて、大豆・黒豆・二股大根を食膳に供し酒宴を催する。会場は講員交互に当る。

5 馬頭講

毎年一月か三月、あるいは七月か九月かの十九日、講中の者集り、馬頭観音を礼拝し、後酒宴を催す。会場は講員交互に当るを例とする。

6 念仏講

農閑期になると、毎月適宜に日を決めて十人乃至二十人位集り、仏前において名号を唱え現当二世の安穏を祈る。

7 観音講・十和田講

前者は毎年三月十七日か九月十七日の御縁日に講中より代表者一・二名を選定し、稗貫石鳥谷の土仏の観音へ参詣し、後者は講員で無尽を始め、当籖者数名は青森県の十和田神社へ参詣し、いずれも帰村後御札開きの酒宴を催し、講中の者へ御札を配布する。会場は交互に当る。

8 百万遍

仏に対する供養のため、部落民は年二回位定められた家に集合して百万遍を唱える。これはたゞ仏に対する供養に止らず部落民の融合を図る。

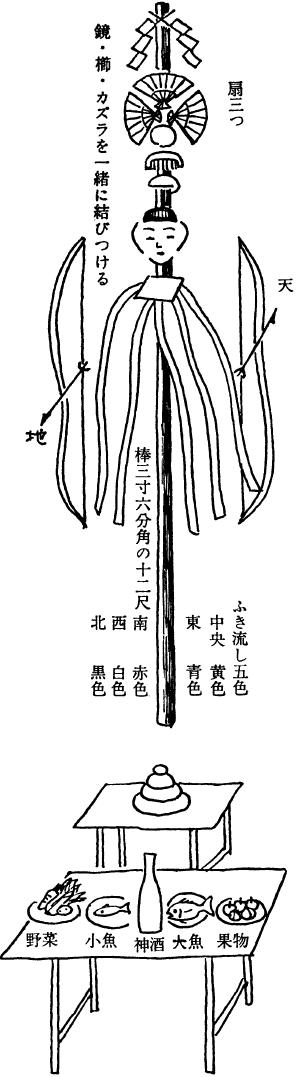

9 厄病祭

田植が終った後、各部落で厄病祭の日を定め、各家ごとに日本紙に大きく「悪病退散」または「悪魔退散」またはのぼりには「奉納天照大神官・春日大明神・豊受大神・家運長久・五穀成就」等と書いたものを中心にして御神酒・餅を供えて厄病の退散を祈願する。後にこれらを棒につるして旗の様にし、一家の代表者達が全部それを持って部落の一ヵ所に集合し、部落の境におさめて悪病を部落外へ追い出したものとした。

厄病祭りについて、昭和三十四年の朝日新聞に『としよりの心のふるさと』と題して、雫石の高橋与郎氏が寄稿している。本村のそれも大同小異であるから次掲することにする。

「ドロシコ、ドロシコ、ドントコドン、ドント、ドロシコ、ドントコドン」と太鼓の音に調子を合せて、夕やみの中に「ナアニナアニ祭りよ、厄病祭り、祭りよ」とカン高い子供たちの声が聞える。六月も下旬、田植も終り、農家ではほっと息をつく早苗振り休みに、雫石町では厄病祭が行われる。農家の人々はこの厄病祭りで早苗振り休みも終ったなと思い、再び田の草とりの激しい労働を始めようとするのだ。

全く素朴な行事だ。年と共にすたれては来ているが、それだけに老人達の郷愁を伴って、捨てきれないままに町の山手よりの部落では今でも行われている。

祭りの由来を古老にきくと、昔中国から伝わったというこの行事は、何時どのようにしてこの地で行われるようになったかははっきりしないが、天保年間の大キキンに悪疫が流行し、悪鬼、野盗の類に苦しんだ時、農家の人々の夢まくらに立ったショウキさんが神通力をもってこれらを退散せしめたことに始まるという。

厄病祭りは、ことさら祭日として決められた日どりはないのだが、その年の当番となった人の申し合せにより、町の上手からはじまり、次の部落へ、次の部落へと伝え送られて、町の外まで送り出されるのである。

祭りの当日は「奉納鍾馗大神悪魔祓」とか「悪魔悪疫退散家内安全祭納」などと思い思いの祈願の紙のぼりをおしたててショウキを形どったワラ人形と、木で作った剣に「鍾馗大神祭神」と書き、太鼓、笛の調子に合せて行列は部落の上手端から行進を始める。

各戸では家族の数のダンゴやセンベイを糸やナワでつりさげて行列の人にたくして祭神に奉納する。行列が部落をまわるに従って子供の数がまし「ナアニナアニ祭り……」の声も部落にひびきわたるようになる。このあとから重箱に御馳走を入れお神酒持参の年より達が従うのである。

部落の下手端には、老木がある。行列はそこまでたどりつくと、ここで祭り納めの宴にうつる。夏の夜はすっかりくれて、水田にはカワズの音がしきり。ホタルが静かにとび交う中で、かゞり火をたいて野宴をはじめる。それはそのまま昔のわれわれの祖先の姿である。たゞ二、三年前から農薬を使うせいか、ホタルの数が目立って少なくなったのに、私は時の流れを思うのである。

この町には、厄病祭りと並んで人形祭りというのもある。部落内で窃盗などの事件があった時、ワラ人形を仮想者にしたて、これをのろうことによって制裁の道具にしたものである。このワラ人形は、若い人にになわれて各戸でくしざしにされ、部落のはずれまでくるころになると見る影もなくなり、子供心にもその悲惨な姿は生あるものゝ如く、あわれなものに思われ、おそろしさにかられたものだ。その後、しばらくは、そこを通ることも夜の便所行きも一人では出来なかったことを記憶している。

悪疫、悪鬼と共にこうした不心得者を追放し平和な村をと願った気持に変りはあるまい。だが、人権尊重をとなえられる昨今、人形祭りの方がさすがに全く見られないようになった。

厄病祭りの方も、今では信仰を別として、子供らの行事となり、若い人達の懇親会となり、情趣ある野宴もお座敷での宴会にと変りはじめた。祭り自体も簡素となり、年と共に消えゆく運命にあるのではなかろうか。部落の団結をはかり、悪疫悪鬼を追放して平和な村をと祈った祖先の願いが、この若い人達の懇親から生み出されたとしたら、祖先の霊、又、ショウキさまにも満足してもらえるのではなかろうか。

日ごろ無信仰な私も、子供の健康と、今年も連続豊作で部落に平和がおとずれるよう静かに祈りたい気特で一杯になる。

10 虫祭

田植がすみ、早苗振り休みが終ると、田の草とりの一番除草に取りつくころ、虫祭りの「ふれこと」が流れてくる。順番制によって「何日は虫祭り、宿は某の家」と指示される。御祭りの日は朝仕事を休み、村の各戸から主人と男の子が祭りの宿に集り、細長く切った白紙に「奉納鳥海山大権現悪虫退治」と書いた細竹か葦に吊り、一同御神酒、子供らには甘酒等飲食後、夕方になって太鼓を打ちながら宿を出、口々に「田の虫祭りよ、稲虫祭りよ、虫祭り祭りよ」と唱え、害虫駆除を祈願して、田圃をねり歩き、村外に害虫を追い出すのである。藩政時代に郷役として虫祭り銭を撤収した処もある。昭和の初めのころまで本村においては、子供らのみが部落の上から下の部落境までねり歩いたのである。

11 二百十日の風祭り

二百十日を風祭りと称して休日とする慣習があった。二百十日の前後の天候は、日本列島は台風の季節であって、古来からその被害に苦しめられたのである。その被害を免れようとして二百十日を休日とし、風祭りをしてきたのである。紫波郡煙山の高橋重平氏に残る文書中に「二百十日にて風祭りだんごなり、朝食二朝分なり、休みなり」とある。潅漑用水の水を止め、魚をとって風祭り祝いに用いていた。

第二節 石塔類

過去の村人は、次掲のように、神仏に関する石塔を百基以上村内にたてている。村人は、各家庭内の神仏を拝む外に、屋敷神と氏神との中間に石塔をたてて、村よりも狭い地域の住民が、期日を定めて礼拝したのであったから、ここの住民は石塔を通じて団結を固ていたように思われる。

一 小岩井

開田記念碑(大清水)昭和四十一年。

二 大釜

西国三十三所観世音(大沼前)明治十五年、南無阿弥陀仏(同)嘉永三年、百万遍供養塔(同)嘉永三年、良檀禅定門・念仏供養塔(同)明治二十一年、皇太子殿下小憩記念碑(日向)明治四十一年、馬頭観世音(同)大正八年、庚申祭(同)大正十二年、庚申供養塔(同)寛政元年、庚申供養塔(同)天明六年、吉清水神(八幡宮)大正八年、古峯神社(同)昭和四年、馬櫪神(土井尻善徳氏宅)嘉永七年、西国三十三番供養(東林寺)文政六年、接待茶供養(同)寛政八年、南無阿弥陀仏(同)明治元年、二十三夜(同)明治十三年、百万遍(同)嘉永七年。

三 篠木

剣舞供養塔・三界万霊塔(清雲院)、庚申塔(同)、剣舞供養塔(同)昭和十七年、剣舞供養塔(同)大正十年、庚申供養(同)、庚申塔(同)、冨士浅間大神(同)、越前堰記念碑(同)明治二十三年、馬魂碑(同)昭和十二年、開道記念(篠木坂)昭和四十一年、南無阿弥陀仏(下通)、湯殿山(同)、田村神社(同)、農地整備記念(土地改艮区)昭和四十三年。

四 大沢

乾坤一如(熊野神社)大正十三年、皇運無窮・社殿改築(同)昭和九年、慰霊碑(同)昭三十九年、山神社(同)大正九年、南無阿弥陀仏(割田)、岩手山(同)明治三十一年、百万遍供養塔(同)、南無阿弥陀仏(同)、馬頭観世音(同)、湯殿山(同)、二十三夜(長坪)明治四十一年、雷公神之塔(同)大正十一年、古峯神社(同)昭和三年、南無阿弥陀仏(徳左ェ門)弘化四年、南無阿弥陀仏(同)、馬頭観音(同)、西国三十三所(同)。

五 谷地上

岩鷲山(局附近)嘉永九年、湯殿山(同)明治三十五年、三十三夜(同)明治十六年。

六 鵜飼

忠魂碑(駒形神社)大正九年、馬頭観世音(同附近)大正十五年、馬頭観世音(同)昭和十五年、湯殿山(清水沢)明治十六年、南無阿弥陀仏・観世音菩薩・寒念仏供養塔(外久保)、二十三夜(公民館附近)昭和六年、田村大明神・庚申塔・熊野山(同)文政八年、寒念仏供養塔(同)、南無阿弥陀仏(同)安政五年、剣舞供養塔(同)大正二年、湯殿三山(同)大正八年、善光寺如来(同)昭和二年、湯殿山・月山・羽黒山(同)、餓死供養塔(一本柳)寛政十三年、餓死供養塔(孤洞)文化十二年、餓死供養塔(笹森)天保三年、鬼越道路開さく記念昭和二十三年。

七 元村

南無阿弥陀仏(平蔵択)嘉永五年、南無阿弥陀仏(耳取)嘉永五年、念仏供養塔(土沢)嘉永二年、金毘羅山(禰宜屋敷)文政二年、南無阿弥陀仏供養塔(同)明治九年、馬頭観世音(牧野林)、湯殿山・月山・羽黒山(同)明治十九年、駒形神社(同)明治三十九年、庚申供養塔(根堀坂)、開田記念碑(牧野林)昭和三十九年、餓死供養塔(高屋敷)安政二年、五穀成就(松原前)天保二年。

八 巣子

山の神昭和十五年。

九 分れ

岩手山麓開墾功労者代表像柳村兼吉氏昭和四十三年、岩鷲山安政三年、正一位田村大明神文化四年。

十 川前

三田義正翁造林頌徳碑(駅前)昭和十三年。

十一 一本木

田村神社(柳原)昭和五年、金毘羅大権現(同)明治二十三年、南無阿弥陀仏・観世音菩薩・大勢至菩薩(同)嘉永七年、馬頭観世音(同)明治十四年、馬頭社(同)、馬鹿観世音(同)、大明神(同)大正十二年、観世音大士(同)昭和十四年、馬頭観世音(柳原阿弥陀様隣)昭和九年、十八両観音(同)大正十三年、三峯山神社(同)、馬頭観世音(留ケ森)、馬頭観世音(同)、二十三夜供養(同)文久元年、金毘羅神社(同)明治二十年、南無阿弥陀仏(同)安政四年、岩手山・田村大明神・馬鎮観音(同)、湯殿山・月山・羽黒山(同)、馬頭観音(同)大正四年、馬頭観音(同)。

十二 一王子

岩鷲山、庚申供養塔寛政十二年。

第三節 年中行事

一 一月の行事

1 大正月(自一日至七日)

『元旦に一家の主(男子)が未明に起きて若水を汲み、天照大神か歳徳神の神前に供え、一年中の邪気を除く風があった。古は立春の早旦に汲んで用いたところから立春水ともいっていた。元朝誇りといって元日早朝に起きて四方の神々に詣で、祖霊を迎えた神前に飯米あるいは賽銭を捧げ柏手礼拝して、国家安康、家内安全・子孫繁栄等を祈願し、併せて火難・水難・病難・盗賊難等を除去される様に祈り、産土神より付近の神詣でをなすのであるが、他人よりも自ら早くお詣りするをよしとしていた。老若男女の別なく、朝早く起きて競って参拝をなす風があった。この風が大東亜戦争のとき最盛であった。歳神には二重または三重の鏡餅を供え、外に月餅十二お供えをあげる。その年が若し閏年であれは十三になる。また仏壇には、歳神のお供餅より小さいが三重の鏡餅を供え、膳には平年であれば十二、閏年であれば十三箇の白米のにぎり飯をあげる。これは農繁期に心がけていても、つい神仏を拝むことが出来ないことがあるので、年頭に当り一年分をあげて拝んでおくとの意である。朝食前、朝日の見える処に、二重の鏡餅を供え、戸主から朝日を拝み、その年の天候の順調を祈願し、終って、神棚に神酒神灯をも供え、家族礼拝の後各人の膳にも田作りを供え、雑煮あるいは黄粉餅または小豆餅に御神酒をいただき、如何なる貧家も粟・稗等を雑えないいわゆる米の飯を食したのである。朝食後戸主等が本家や親類・知友を年始廻礼して飲み交すが、家族はそれら来客の応待等で家に待機する。

二日も親類縁者、あるいは地主等に廻礼をして出かけ鏡餅と称するものを年始祝の験(しるし)として差出し、これに松の小枝を添える。また新婿は夫婦連れにて晴衣を着、花嫁の家に礼のために行く。このとき夫は清酒一升入の樽を二本に塩鮭二尾、妻は鏡餅三枚を舅家に贈るのは古来よりの慣習であったが、資産の大小家柄等により、これ以上三・五・七の数まで増加し、二泊する。その半分を返すを例としている。里方では、朝早くから仕度をして待っているが、その日の御馳走は手打そばである。二泊以上長泊りすると粟粥か稗粥を食べさせられるといわれた。老人は鏡餅を寺へ持参をした。

三日、五日は三元日、五元日と称して、やはり黄粉餅か小豆餅に神酒神灯をそえて神様に供える風習があった。

五日の朝供えた神前の重ね餅を下げて、くるみ餅・ごま餅・雑煮餅、思い思いに調理をして食べる。鏡餅は供えたものばかりでなしにもらったものもある。この日に食べ残ったものは藁で編んで常居の天井に吊して乾燥をする。これを腹痛のときに焼いて白湯にとかして食べるとなおるといわれ、また、六月一日に「歯固め」と称して食べると丈夫になる等と伝えられ、その日まで保存している家もあった。なお神前に供えたものは女は食べられないものとし、その家の主婦は食べなかったという。

七日は七草粥といって小豆粥に七草を入れる。七草すなわち芹を主とするのであるが、その外ごぎよう・たびらこ・仏の座・鈴菜・すゞしろ・夏菜を俎(まないた)の上にのせれん木にて叩いた七草と、年縄に挟んだ田作り昆布を細かにきざみ、粥に入れ、供物の餅を焼いて是に入れ鏡開きと称して神前に供える。なお七草をつくるときは、その家の主人自ら早朝起床し「唐土の鳥の渡らん先に七草叩け何草叩け」と称えながら、あるいはまた「唐土の鳥と田舎の鳥と渡らぬ先に七草叩け何草叩け」と七回繰返しながら七草を叩き刻んだのである。

またこの日門松を撤し、吉凶の方角を占って納める家もある。

なお大正月の四日・五日・六日・七日の四日間天気がよければ、その年は豊年満作であるといわれている。

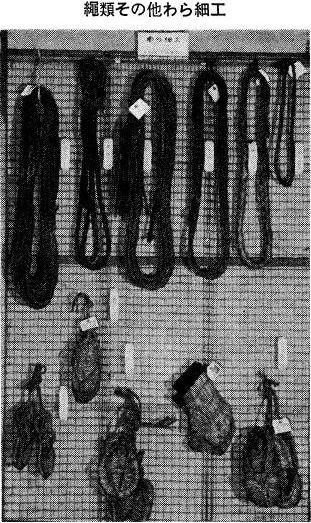

この七日の休みのうち、農民は朝仕事と称して、朝飯前に一定の仕事をする。すなわち、男は馬靴五足、馬の手綱七本、馬の腹帯七本、女は小縄四十廻りのもの三把、莚一前(一枚の三分の一)等である』。

八日、二十三日は山の神礼とて百姓が山に入り始めの日で年縄を明けの方の木にかけ「ポァポァ」と呼んで烏を招き餅をやる風習がある。このとき烏がよく餅を食えばその年は吉で災難なしとしている。またこの日明けの方角から柴をとり燃し、家族は濁酒などを飲んで暖をとり、その火に当れば年中蛇に咬まれることがないとし、一年間の健康を祈る。これをのさ打ちという。のさ打ちという意味は野に打ち立つことで仕事始めである。

十一日は農(の)はだず、または肥付けといって、前に樹てた門松の一本を田の中に樹て厩肥を三カ所に運び、肥つけの仕方をなす。百姓の働き始めを意味すると共に百姓と馬との密なる関係を現すものである。中休みに当っては蕎麦餅・小麦餅等の小昼を食べる風習がある。

正月中は御年始といって従来から年賀の廻礼が行われる。酒一升に手土産持参で世話になっている家、新婚者は仲人の処へ、または嫁婿の里方へ礼に行く(二日の行事参照)。

十三・十四日は終日小正月用の餅を搗く。すなわち、米の餅・粟餅・豆餅・黍餅・蓬餅・粉餅等で、いずれも二十センチ平方ぐらいの角餅である。

十五日には正月飾り、田植え祀り、年越し祝いの準備に忙殺され小正月の年越しをする。

2 小正月(自十六日至二十日)

『小正月は人間生活に付随したあらゆる必要な物の労をねぎらう意味で古くから行われ、お年越の神様はもちろんのこと、仏前・井戸・臼・鍋釜・炉・水桶・鍵等にも供餅をなし、なお牛馬鶏等の家畜にも日ごろの労を感謝していたわる良風があった。その他、仏前にはお供え餅の外「ミタマ飯」といって握り飯を作って九つ供えることを習慣としていた。また、臼に供える餅は四角に切り、その中央に白米をつみのせその上に臼をかぶせておき、後にその供物を下げるとき、その餅に成るべく多く白米の付着しているのをよしとして、その年の吉凶を試すものとしていた。その米は後で鶏に与える。神棚には松飾りをなし、年縄には幣束・昆布・田作り・蜜柑・炭などをつけて新春を寿ぐ。また松の期間が過ぎれば「ミズ木」を立て、各枝に団子をさし、なお米穂といって藁に小さく餅をちぎってつけ、数本を束ねて稲穂のように作ってこれをも吊し、また金といって竹に餅を細長くのばしたものをつけて室内に飾りつけ、見るからに一陽来福の感を起こさしめる。

また次のような飾物もあった。米の餅で作った小判型の「のべ餅」を三尺位の縄に連ねて三本下げた銭(ぜに)、笹竹か柳の枝へ米の餅をつけたもの十二本位の米の穂、笹竹か柳の枝へ粟の餅をつけたもの十二位の米の穂、ミズ木の枝に沢山の団子をつけた繭団子、二間半から三間位の神棚一杯に張った網へ一面に吊した藁のぬさに小さい餅を無数につけたはせ架等のにぎやかな飾物もあった。要するに家業繁昌を表徴したものである。

午後からは瓜・茄子を作るといって、門松の外の一本を長木に結びつけ、任意の場所に樹て、これに縄を張り廻し、その縄に蔬菜類を表徴する新しい草履、または草鞋の類を下げる。これは蔬菜類豊作を祈願することにちなんだものである。

また、農業の仕方をまね、雪の上に田を型どり、藁を早苗になぞらえて田植のまねごとをなす。農業に必要な「つまご」草鞋も出てくる。折角稔ったものを風に揉まれてはというので風切り鎌も出て来る。そのやり方が面白く、小昼と称して膳の上に小さな切り餅をのせ、その上に小豆あんをかけたものを前の田になぞらえた畔に持って行きおやつのまねまでしたのである。

夕方食前に籾糠と黄粉をとった豆の殻とを枡の中に入れ、年男がこれを持って蒔きながら「米の皮(糠)もほがほが(寿ぐ豊年の意)、豆の皮(糠)もほがほが、銭も黄金も飛んで来る。ヤラクセイ、トンノガナァ」と唱えながら家の周囲を二周する。このことは吉相を希う意味で、家族中一人でも欠けておれば行わない。従ってこの間子供は外に出ないし、若し外出中の者が帰宅しないときはこれを行わなかった。この晩はいわゆる小正月の年越で、それぞれ御馳走を用意して神前に供え、且家族一同無事越年の祝福をする。なお夕飯後は思い思いに夜烏追い(年男は「夜烏ホーイホーイ、朝烏ホーイホーイ、悪い烏が来たらば、頭割って塩つけて、エゾの島さ流せ」と唱えながら常居を三周して戸を明ける)、戸窓塞ぎ(家族一同揃ったところで木片に田作り、または鰯と餅及び昆布等を挟み年男が自分の家の周囲を廻りながら各戸の窓へ差し込む。これは盗難除けの意味である)、果樹(なりき)責め(果樹類に目をさまさせる行事で鉈を持って木の下に立ち、樹に向かって「今年はなるがならねぇが、若しならねぇば切るぞ」と三回いいながら鉈を振り上げる。このとき他の一人が大声で「なる」という。このとき鉈を収めて家に入る。これを行うと果樹大豊作疑いなしという)。また昼間実施しなかった家では田植えを行うのである。すなわち十一日に肥引した場所に家族一同揃って藁・豆殻等で田植の真似をするのであるが、この時植える人々は「五月の田植えには嵐のない様に、一本植えれば一千本、二本植えれば二千本、御年神様御願いだ」の文句を唱えながら植えたのである。

この晩はこれらの行事で非常に願う。昼は盛岡や他町村方面から入込んで来るが、夜は各部落の婦女子が幾組にも分れ、月夜に堅雪を踏んで近隣各戸に田植えに廻る。彼女等は口々に「明けの方がら田植(たえ)に来たます」または「田植こに来たます」といいながら目指す各戸を訪れる。訪れられた方は「御苦労さん」と受けて、各人に色々の切餅をお祝に出す。この餅はいわゆる「かまど」に相応した大きさで、富有階級になると大形のものも見受けられた。これは田植えの手伝いに参ったという意味で、来られた方はわざわざ来てくれて有難い。今年はきっと豊年満作で人手も多く要し、田植も「はがえぐ」であろうと感謝の意を含めて餅を出す。大どこになると、三駄・五駄入等の大きな「はんぎり」にこの田植餅を山と積んで彼女等の来参を待つ。この行事は殆ど徹夜で行われた。また、子供らも数人ずつ群をなし各戸に田植えと門口に立てば、各戸共よろこび切餅を一つずつくれる。こうした子供らが幾組も歩くのであった。

ミズ木にさした団子の煮汁を木の根にかければその木がよく成長するといい、実らぬ木の根本に注げば能く実るという。

さて、年越祝いをするに先だって、風呂に入り身体を清め、神酒神灯を供え酒や肴で年をとったのである。なおこの夜早く床につけば白髪が生えるといって、家内一同炬燵や炉の困りに集まって、四方山の話に時を過ごしておそく寝についた。

また、この夜の月に影をうつして、その影に頭のついていない者はその年の中に死ぬといい伝えられていた。

十六日、この日は地獄の釜の蓋のあく日である。その家の年長者は早朝起床して若水を汲み、神前を清掃し、家族は盆の十六日と共に朝仕事を休むことになっていた。早朝年男は家屋内をそこここと廻り、戸を叩きながら大声で「ねぶと・腫物・腹厄病そばぁ通ってへいさえげ(側を通って塀の外へ行け)、病神(やめえ)外さえげ、福の神(がみあ)こっちゃこ、福の神様おへぇれぇんしぇ」と唱え終って玄関に座っておじぎをした。これが根太追いの行事で、家内安全を祈る一種の祈祷である。また前夜おこなった夜烏追いの行事を、朝鳥追いといってこの朝に行う家もあったが、やり方は前者と同じである。また、この朝神棚に若水をあげ、豆殻で家の中を掃き清め、その豆殻で炉に火を焚き、炉の鈎に前夜供えておいた三角形の餅を焼き、一人で食べ鈎に鍋をかける。若しこのとき年長者が炉に火を焚かないうちに起き、炉に足を入れゝば、強くその足を叩かれる。それは早く足をおろせば種蒔のとき苗代に烏がおりて種子をたぺるからだという。なお、この日はなるべく鍋釜や日用の諸道具をねぎらう意味でつとめて使用しないで休ませるようにしていた。この日一家の主人は墓参をし、家族は仏画名号の掛図を床の間にかけて黄粉餅を供え念仏をなす処もあった。また、この日はオシラ仏として、オシラ様のある家に集って拝む集会があった。

十七日は大正月に実施しなかった新婚の夫婦相携えて舅殿(ど)へ年始に行く。共々二晩宿って十九日に帰宅をした。

十七・十八・十九日はそれぞれ餅と酒などで祝った。

二十日になれば粟ごなしといって稲穂・粟穂になぞらえてミズ木に吊したものを鎌でかりとり、団子と共にミに入れて農作物の収穫を思わしめていた。これで小正月の終りとしてお供え開きをするのであった』。

二十三日は、二十三夜様と称し、宵待して月の出を拝む慣わしがあった。部落の有志が講を結んで、定めた宿に集り、東の空にのぼる月の模様、雲や風の具合を眺めて、その年の豊作を予知し、判断し合うので、経験を積んだ古老などが中心となっていた。

三十日は、二月の年越しで夕食を晴食とした。

二 二月の行事

二月は雪深く、寒風肌をさす冷たさ、真冬とはいえ相当多事であった。上旬、藁細工は一月から続き副業として続けられ、一年間の農事設計の作成・果樹の剪定・金肥運搬、中旬、農蚕具の修理、下旬、農蚕具及び種子の共同購入・桑樹の手入及び病害虫の駆除等なかなか多忙であった。このころ部落農談会・農事・衛生・火防・納税等の各講話会が頻々として開催された。

旧暦の二月は、一日から三日間は二月正月と称して休み日。一日は男四十二・六十一、女三十三・三十七の厄年に当る人のある家では、二月中の午の日、彼岸の中日、二月の十五日の釈迦の日、八皿の日、社日等と該当する年齢の人を除く近親を集めて年祝をした。この祝の場合招待されぬのに勝手に少量の手土産を持って祝に来てもよいことになっていて、来られた方では止むを得ず予定外の客膳を据えねばならぬのでてんてこ舞をすることがあった。なおこの祝宴には他の厄年に当る人、また、厄年の前後の年齢に当る人は、たとえ兄弟でも出席を遠慮することになっていた。年祝の祝宴も随分大袈裟で、富有であればあるほど、大規模の御馳走をする。まず家内一同神官を招いて、厳粛な潔が行われた。これがすむと大祝宴となる。これが一とまずけりがつくと後引きとなる。このときは厄年に当る人であろうが出席一向お構いなし、翌朝も婚礼同様近親をよんで朝めしの宴が催された。

二月の初辰の日、折敷膳に八つの皿をならべ、自家酒を供える慣わしがあった。これを八皿行事として重視していた。

八日は悪疫除けをまつる日とし、夕食を団子に、門口に疫病神退散のため藁人形を立てたりする家もあった。

山林にこもって、山の作業をする人々は、十二日を山の神の祭日とし、作業一切を休み、春木伐り、木材の杣取り・木挽き・搬出者木炭の山出し、山林にゆく者凡てが山の神を祀ったのである。白米飯を熱いうちにこねりつけ、ボタ餅にし、それに太い棒を串にしてその棒にまきつけ、これに味噌か、油味噌、または砂糖味噌等をぬり、焚火にあぶり、それを食べながら酒を飲み祝うたのである。酒は濁り酒、兎や雉子の味噌汁等を食べていた。

この外に二月には、初めの午の日を初午の日と称して赤飯をたいて休み、十五日は釈尊入滅の日として休日にし寺詣りをなし、精進料理でおふかし、おにしめであった。

社日は二月と三月にあるが、この日は諸神奉祀の日として、山仕事をする者のみでなく一般農家でも休日とし餅・団子で祝っていた。

彼岸には小豆餅・団子・藁麦等を作り、仏前に供えて霊をなぐさめた。大抵の家庭の中日には赤飯「いり」か「おくり」彼岸には団子を仏様のお土産なりとして作ったが、漸次彼岸の入り、中日・送り日の区別がなく作り、近親の間柄に受授の風があった。中日だけは休日とする処もあった。

以上のように、大正月は七日間、小正月は五日間、二月正月は三日間の十五日間は酒食の消費は多かったにちがいない。

冬至を過ぎると小寒となり、大寒になるが、この間約三十日を寒(かん)といい、新暦では大体一月六日から二月四日(節分)の日までゞ、この期間が最も寒い期間にあるから、暖かいものを食べるようにしていた。南瓜は冬至に食べるようになっているが、寒まで持たせて食べるところもあった。

三 三月の行事

上旬、畑地用堆肥製造、貝殻綿虫駆除。中旬、畑地土張、水田排水作業。下旬、第一回の麦の追肥踏圧土入、茄子・甘藍播種準備、味噌煮、野鼡駆除、苗代耕鋤下肥施用、諸作物種籾の選種等がこの月中に行われてしまう。

三月は雛の節句、または桃の節句といい、年間の節句中最も節句らしい節句である。一日には節句用の糯米の精白や製粉をすべて終り準備をする。二日には、女性や子供ら全家族で「雛菓子」を拵える。この雛菓子には(一)型おこし、(二)切り菓子、(三)きりしぇんしょ等がつくられ外に饅頭も白餅もつくった。

(一)型おこし。厚板に動物・山水・草花その他各種の模様をほった型に、白米粉をねったものを詰めて、その型を浮きぼりにしたものをいくつも作る。まんじゅう型のものにはあずきを入れ後に蒸す。

(二)切り菓子。米の粉に五色等の色彩を入れてしめし、それを利用して各種の模様を入れる。うずまき、いち松、稲たば、梅の花、松葉等、その人の技巧をつくす。蒸して翌朝輪切とする。

(三)切りしぇんしょ。米の粉にクルミを入れたりする。横長く、扁平につくり、上に箸形を押す市場販売品と殆ど同じ、蒸して、翌朝切って供える。

型菓子は子供にもできたが、切り菓子は出来なかった。色彩を入れて湿した塊りを色々組合せて、径二寸前後、長さ八・九寸位の棒状につくり上げるが、人により家により技術に差があった。二日はこうして餅菓子をつくり、大鍋で蒸して煮るのである。また型菓子も切りしぇんしょも蒸し煮とする。

この外、白米餅をつき、のし餅につくられ、小型のまんじゅうもつくられる。すなわち白米粉利用の餅菓子の粋をつくしておひな様を祭るのである。

三日の朝は前日の夜おそくまでかかって蒸したものを、この朝ヒナ壇に陳列するが、切り菓子はこのときうすく輪切りにされ、その切断面に、色々の模様が色彩あざやかに顕れる。美しい色彩の切り菓子・型菓子・切りしぇんしょ・三角の白い切り餅・小さな饅頭、それらが膳に陳列され、その外海苔寿し、甘酒、白酒等をおヒナ様に供えられるので、おヒナ様と共にその家族も喜びに浸るのである。

こうして作られたヒナ菓子は、三日の朝食後、隣家に配られるので、この菓子作りは、自然競争の気持ちになり、技術の練磨ともなった。また若い女性は婚家から三日の休日に生家を訪れるにも手土産として持参することもあり、家の趣向、部落の技術の交換ともなった。

この節句には、三月朔日の朝、ヒナ壇をつくり、ヒナをならべるが、ヒナは花巻産の土人形で、江戸ものや京人形は、豪商豪農以外には殆ど見られなかった。朔日の朝、正月から乾燥してあったアラレを大豆位の大きさに砕き、それを鍋で煎り、餅花にふくらませ、煎り大豆共に、おヒナ様に供える。また木版色刷の絵紙(えがみ)を後に吊って飾り、朔日の朝から三日の朝まで、おヒナ様の食膳は女の子が精をつくして供えるものとされていた。

この日近所隣りの子供らを互いに招き合って一日を楽しく過し、休日としていた。

十六日は農神様の日である。この日山の神様が山へ帰り、代って農神様が里に降臨して、その年の農作物の世話をしてくれる日になっていた。各戸未明より米の粉で餅を作り神前に供える。このころになると、雪もそろそろ消えかけ、陽炎がちらちらと燃え上がる日も間近い。このような陽気な早朝毎戸から米の粉を搗く杵の音がもれて来た。彼等は競って杵の音を一番先に立てようとする。これはその家に農神様がいるからである。農神様を迎えた家はその年豊産をもたらすからで、この日も休み日であった。

四 四月の行事

春雨の煙る日が続く。もう春である。草木は生々と躍動し、我々をも促している。水田はもちろん、木々は若芽路傍の雑草は生々と芽を吹き出している。

上旬、苗代の耕鋤施肥・温床種子蒔付・種籾の浸種・果樹桑樹の薬剤撒布・厩堆肥の運搬・畦畔の整理・豌豆播種。中旬、果樹桑樹の移植施肥・麦の土入除草・馬鈴薯・水稲種子揚水並播種・本田耕鋤・果樹桑樹の接木鋏入・同相続枝薬剤撒布・山東菜の播種・桑樹盛土の解除。下旬、陸稲採種準備・接木・苗代管理・粟稗播種準備・人蔘午蒡燕麦播種・畑地耕鋤・果桑樹の薬剤撒布等々準備完了。

旧四月朔日は山見(花見)の休みで、握飯に煮〆め、「スルミ」(どじょう等を切り叩いて白米粉とねり合せたいわゆる肉団子)に酒を携え、近親者が近くの山に半日を暮す。この日伊勢詣りをした人々のみで生きた魚をあげ皇太神を拝す。この日はすでに農繁期に入っているから休み日は少なかった。

八日は釈迦降誕日で各家お寺詣りをなし、心から感恩報謝の誠をいたし礼拝すると共に、各家の仏前にも、それぞれ供物をなし墓参していた。当日は蓬餅、または赤飯の精進料理である。農繁であるから朝仕事程度若しくは午後休んでいた。

八十八夜は蓬餅をついて神前に供え、疫病除けの祈祷をした。この夜蓬餅を食べないと中風にかゝる等色々あった。

この月に種籾を苗代にまき終ると、余った分を炒米にした。もちろん余分を見込んでおくのである。

芽の生えた種籾を床から取り出し、田植組が各戸別に分類して持ち帰り、各自の苗代に種播きをする。そこで苗床の「タナゲ」が空になるから、各戸の責任者が苗床を片付ける。これを床外しという。作神様に種の芽生を感謝する意味で神酒(にごり酒)を汲みかわし、川魚で簡単に祝うたのである。

苗代に種をまき終った余分なもみを鍋で炒り、水をとり臼でつき精白に仕上げる。これが「エレゴメ」で、甘味が強く、女性や子供に喜ばれ、甘酒の材料にもされたのである。従って菓子代りにもなり、子供らに五勺位紙袋に入れて与えると一日の間食には十分であり、これで酒を作るとうまいと伝えられていた。なお隣り近所に配る慣しがあった。

五 五月の行事

上旬、大小豆播種・陸稲播種・瓜類菜豆の播種・粟稗播種・桑樹結束解除・里芋長芋下種・間引・追肥・除草等、苗代の手入・果樹の摘花・山林地均し造林・馬の種付。中旬、苗代の間引・除草・害虫駆除・甘藍仮移植・本田鋤返し・用排水の整備・蚕具蚕室消毒整理・桑樹の定植。下旬、馬鈴薯の中耕追肥・本田施肥・荒掻・肥料配合・春蚕掃立・青刈大豆の掻種・水田畦畔塗等忙しさ日ごとに増す。

1 五月の節句

旧暦の五日は男の節句で端午の節句といい、武者人形を飾り幟を立て男児の立身出世を祈ったのである。近年は二三の旧家において武者人形を飾るのみで全く廃れたが、幟の代りに鯉幟を吊し、男児の鯉がどんな急流でも平気で勢よく昇ることが出来るように、世の中の障碍を乗り越え、立身出世を願う意味で行われるようになった。鯉幟は五月一日から五日になって終るのである。

この日は、鬼が嶽から下りて来て人間の住家を荒し廻るので、前日の夕方家の入口・窓口・戸障子等屋外に面した凡ての出入ロに、鬼にとっては一番毒になる蓬菖蒲を軒端にさし、かつて人間が悪鬼に追われたとき蓬の中に潜んで一命が助かった故事により鬼の進入を防ぎ、また菖蒲湯にひたって身の迫害から逃れたともいうことと、かい縁の者が非常に嫌い。(かい縁が妙齢の婦人を襲うて危害を加えるので)人には薬になる菖蒲や蓬を軒にさして家中に入るのを防ぎ、菖蒲湯に浴してかい縁よりのがれると共に身の健康を保つ意味合で、古くから今日に至るまで引続き行われ来たったものである。いずれも共に四日の夕に行われていた。従って夕食は酒肴による晴食となり、家族一同身心を清浄にして五日を迎えることになる。

また、なお武を競う意味で菖蒲玉とて菖蒲を手ごろの糸で束ね、糸の一端を持ち互いに叩き合い引かけ合いをして武を練る勇壮な遊びも行われた。これも四日の夕方に行われていた。

この日「ところ」をたべなければ蛆になるといい伝えられている。

新妻のあるものは、この日朝食後里帰りをしてお礼を述べ、ついで媒妁人にも廻って御礼をしてもいた。

五日には、朝食に餅をつき、神仏にものし餅を切餅として供え、家族も切餅として食べていた。大豆の煮豆を入れてのし餅にしたり、蓬を入れてのし餅にしたり、白切餅と共にきなこを作って食べることが多かった。

当日は駒形神社の祭礼で古くから蒼前詣りチャグチャグ馬コの行事があり、近郷より馬を着飾らせて鈴の音も勇ましく、朝霧を踏んで馬の安全を祈っていた。馬産南部にふさわしい光景を呈していた。この日絵馬を買い求めて各家の厩にかけるを例としていた。この日田植最中でも人馬共に休みいたわり、馬には好きな青草や精のつく豆をやる風があった。

なお、当日は虫祭り、疫病祭りがあった。

2 田植え

田植は農家で最も重大な作業であり、同時に重要な祭りが伴っていた。初日を「はつたえ」といって、赤飯・神酒を家の土間・田の畦畔で田の神様にあげて祈念をした。田植えの「ゆい」の日取りが決ると、前日からカナエ(その日に使用する苗を前日取って準備しておくこと)トリをやって早朝から田植えをしたのである。

夜明けとともに田圃に下り、夕方手元が見えるまで田植えを続行することもあった。従って食事の数も、朝食・午前の間食・昼食・午後の小昼・夕食と五回食べるのが常例となっていた。不断は粟・麦・稗・干した切り大根等をカデにしていたが田植中はカデを加えず、白米飯を用い、魚類をつかい、その他色々の御馳走を拵え、毎日自家用酒も供された。田植えには汚れを忌み、身心を清めて田の神を祭った。田植始めには赤飯をたいて握飯となし朴の葉にのせ、田の神に供え、また早乙女に振舞い隣り近所にも配っていた。

田植えには早朝の作業にもかかわらず「朝ながし」がなく、その代り朝食は割合に早く現場に運ばれる。朝食は三つ組で白米飯・汁・漬物であった。

田植え初日の小昼には、小豆飯のおにぎりに漬物で男女とも大きめなものを二箇苑くはられる。昼食には、家が近ければ家に来、遠いか十人役以上の田であれは畦や土堤を利用し、すわる場所は各自の蓑をしくことは朝食・小昼の場合と同じであった。昼食の賄は五つ組で、小豆飯・汁・漬物・焼魚・煮付となっており、そのうち煮つけは田植特有の大根・蕗・牛蒡・人蔘・豆腐を塞の目形に切り、それらにさゝげ豆・糸昆布その他山菜を入れて煮〆たもので野菜の複雑な味がして皆に喜ばれる煮物であった。さらに大豆の塩煮と甘酒が出た。午後は小昼がなく、夕方は早めに終ることが立前になっており、どんなに遅れても五時ごろには田からあがり夕食によばれた。

夕食は座敷でも行われたが、着替えが出来易い処はまだしも、遠い場合はそのままの服装で庭に莚をしいて夕食を御馳走になっている。夕食は五つ組で魚をつけ、酒は朝顔型の茶碗に一杯が普通とされていたけれどもその量はその家の主人次第であった。なおこのとき、早乙女達には「腰やみ銭」といって規定のほかにいくらかのお金をくれていた。

なお、請負制・組田植えは申合せによって不定であった。

3 さなぶり祝

森口多里氏はサナブリの語源について、サナブリのサは田の神のことで、この田の神が里へおりてこられるのを迎える稲作儀礼がサオリであり、田植えが終ってサが里を去って高いところへお送りする儀礼がサノボリで、このサノボリが東北地方ではなまってサナブリになったという。今では、サナブリを田植終了後の骨休みを兼ねた祝宴に変ってしまった。

田植組の田植えが終ると、その組の全員家族が集合して慰労を兼ね、思い出を語る祝宴、つまりサナブリの祝が開かれ、宿は順番か本家が定宿であったりした。ユイは十戸前後であるから数十人の集まりは珍しくない。酒肴を神前に捧げ、一日がかりで御馳走を調理し、盛大に祝宴が行われた。出される物には、小豆餅・ゴマ餅・クルミ餅、川魚など盛り沢山であった。

娘は里に帰り親の機嫌を伺い、神社にお参りをし、修養等二、三日を有意義に暮した。

4 岩手山神社大祭

岩手山は本県第一の高山で、頂上に岩手山神社の本社があり、古来より陸奥の霊山として知られている。その山開きは七月で、二十七日は大祭で公休日であった。山麓三方の登山口には遥拝所として新山社や篭堂があり、老若男女酒肴を持参して、裾野の新山社に集合して祝うたのである。明治以前は神仏混淆で、山伏(修験道)の先導でなければ登れず、女人禁制の厳しい山であったから、新山社境内の篭堂には一週間前から御山かけが詰めて寝泊りし、精進潔斎に励んでおり、二十七日早旦頂上に登り、日の出を拝む慣習であった。昼ごろにはすでに下山者もあり、麓の新山社は参拝する人々の群衆でにぎわった。またここまで乗馬で参詣するものもあり、郷内外の参詣者が多く、休日として祝っていた。ここを訪れた登山者や参詣者によって持参された五穀成就の祈祷札と山上の這松の梢は隣家知人にくばられ、田圃や畠のほとりに細竹に結んで立てられ、農作物の護符として秋まで大切にされていた。

六 六月の行事

旧一日は向(むけ)(脱皮)節句と称し休日となっていた。この日、桑の樹の下に行くと自分の脱皮(むけがら)が眼に見えることがある。それを見た人はその年のうちに死ぬから桑の木の下には行ってはならないとか、またこの日桑の木の下で蛇が脱皮するとかいわれてた。向はムケルで脱皮を意味したものであろう。蝉や蛇のムケガラを祖先の人々がみつめて、古いからを残して新しく生れ変ったことを人間におきかえ、人間もこの日は皮がむけると考えたらしい。この日をさかいに漸次暑さが増してくるので、身体上重要な危険を感じ、休日として歯がためを実施したものであろう。すなわち、正月から保存しておいた凍餅の干餅を神仏にも捧げ、酒肴で食べ祝うたのである。また乾餅を鬼の頭にたとえ歯堅めに一家揃ってこれをかじり食する風もあった。この干餅や寒晒し粉は、土用中貴重食品として扱われ、病人(下痢)にもお粥にして用いていた。冷凍後の乾燥であるから、殺菌の食品と考れられたのであろう。干餅を包んだ藁は火防けと称し屋根にあげる慣習も古い。延享四年(1747年)、また天明(1781年)のころにも記録が散見している。

十五日熊野神社の祭典で、前夜より夜宮(よみや)があり、おそくまでさんさ踊りを踊る。赤飯にお煮〆を作り家内中休んで参拝をしている。

二十三日には地蔵様の御縁日で休み。妊婦その他盛岡市内外の各地蔵様に参詣をしていた。途上三々五々一張羅を着飾った婦人の群にあうのであった。この日小豆飯をたいて仏前に供え家族も精進料理をつくって祝した。

六月の上旬、茄子・甘藍の定植・水田代掻・水稲秧開始・麦黒穂抜取・果樹摘果薬剤撒布・抜草。中旬、挿秧・苗代跡作・植直し・二毛作麦の刈取・果樹袋かけ。下旬、夏秋蚕用桑樹施肥・蚕室消毒・偽瓢虫駆除・春蚕上簇・水田一番除草・早生大麦刈取・馬鈴薯蔬菜類の中耕除草・粟稗の中耕除草等々愈々仕事が本格的になってくる。

六月は土用の月で酷暑の季節、夏まけをせぬように「土用の牛の日に鰻を食べると夏痩せしない」といわれていた。

七 七月の行事

上旬、大麦刈取・収繭・春蚕用刈桑採直・桑園耕鋤施肥・水田二番除草・桑樹の病害虫駆除・養蚕視察・中旬、大小豆中耕除草・夏蚕掃立・小麦燕麦刈取・結球白菜及大根播取・茄子甘藍追肥・馬鈴薯収穫・蕎麦播種・水田三番除草・山林刈払・千葉式曲取伏込・馬糧刈。下旬、粟稗中耕・秋蚕用桑園施肥・水田排水溝準備・大麦脱穀・埋根仕立及び中刈土寄せ・穀類害虫駆除・千葉式土寄施肥等々眼が廻る。

旧暦の七日は七夕で休み。といっても盆を迎える準備で男は仏壇・墓地の清掃・法会棚・棚敷・抹香材料の刈取り灯篭柱立等、女は盆用の飯米調製・衣服の準備・来客宿泊の接待準備・食品の点検で終日休む暇がない。未明に起床して墓掃除をなし、また位牌その他の仏具の清掃を初め石油を使用するランプの器具の清掃をした。赤飯か小豆ばっとか、そうめんか蕎麦切りで、朝食昼食夕食共に晴食にして魚断ち精進料理であった。この日は水泳七回、食事七度するほどの酷暑であれば豊作であるとしていた。何事も七回繰返すことをよいことにしていた。昼食には「オヒナガ」と称して素麺を食するのは八岐の大蛇の「アバラボネ」を食うの意味であると、当日を期して井戸掃除を行う処が多かった。

七夕祭り、いわゆる星祭りは六日の夕方から子供らが群をなし、農事に関係した幸よい歌を歌い各戸を訪れた。各家においては一銭から五銭位までのいくらかの礼を出していた。

盂蘭盆「オホゲェ」共に併せ行われるのは十三日から十五日までで、各戸においては施餓鬼棚を作り「ガツキ」のこもを敷き、前後の垂れをば和布であみ、棚の四周は、すゝき・桔梗・女郎花等の草花を配し、種々の果物を吊して棚を飾り、その上に位牌を安置し、赤飯・煮〆め・油揚・こん蒻・豆腐・茄子等の野菜に大豆の塩煮・青林檎・金瓜等を蓮の葉にのせて日々礼拝をした。この間連日家族連れだって墓参し前述の赤飯を初め御線香・茶・その他の供物をささげ灯をつけて心から拝んだのである。墓に焚火をすることはもちろん各自家の前においても実施をした。十四、五日は親類知己の仏様を拝み、互いに各家庭を訪問をした。新仏のある家は受けるだけで廻らない。別に周忌に当る家々にては灯篭木をたて灯をつけた。

十六日は家族全員の休養日で盆の中心日ともなっていた。その家で出生したものが生家に来て、神仏を拝み、祖先の霊に感謝するのが普通であるが、中年以上で家事の都合、または遠方の場合は、その子か孫を代理に墓参させるので出入の客の多い日であった。従って訪客には、相応の酒食を準備してもてなし、泊り客にも同様にした。主として本村は仏教徒が多いので四足二足を断って終日精進料理を用いた。この日は盆中最高の御馳走であった。戸主は寺参りをするのが例となっていた。家宝什器を家族や一族に披露するのもこの日であった。この日は一月十六日と共に地獄の釜の蓋もあく日で一家揃っての休日であった。この日仏送りをするのであるが、仏壇に供えた赤飯花等をこもにくるみ昆布で結んで川に納め流したのである。お寺においては灯篭流しいわゆる舟コ流しをなし、念仏講では念仏をして拝んだのである。またこの日は歌にも「盆の十六日正月がら待ずだ」とあるように、平素娯楽機関の少ない農村にとっては、食べることの楽しみを除いては全く年に一度の待ちこがれた日であった。夕食もそこそこ太鼓の音に文字通り誘われて家を飛び出し、盆の十六日今夜ばかりと踊りくるうて夜をあかしたのである。このさんさ踊りは十四日から十八日まで毎夜一同広場に集って行われたのである。

なお十四日から十六日までは盆の休日で、盆中の献立は赤飯と煮〆、またはそうめんが主で精進料理の凡てをつくし晴食が続く。

十七日には若夫婦の舅殿訪問、酒一升に塩釜二本持参をした。

二十日は二十日盆と称して休み日であった。

この月の二百十日を風祭りと称して休日であった。

1 盆の行事

第四編第二章第一節八の盆行事で述べたごとく、この行事は印度から、支那を経て我が国に伝えられている間に、いつしか崇祖の念に加えるのに有縁無縁を問わず亡者を浮ばせる、すなわち餓鬼に施す、換言すれば死者に施すという意味が含まれるようになり、さらに貧者に施すというところまで進んだのである。そしてこの際に僧を呼んで読経してもらうのは、僧が百日安居という夏の修行を経たばかりで、最も清浄な体であるから、それに経を読んで貰って経の功徳によって亡者を供養するのが最も利目があるというわけである。

昔は着物と寝床と食物を供えて供養したと伝えられる。併し、近来は大体食物のみとなっている。この供物は土地の事情や宗派によって異るが、要するに祖先の好んだもの、季節のもの等を飾るようである。しかし別にこれを供えねばならないということはないわけで、この際茄子に足をつけたりして飾るのは、祖先が馬に乗って来ると考えられていたことに起因する。また迎火や提灯の火は祖先の魂の来る途を明るくしようとする旧来の慣習である。一体餓鬼道におちるということは、その人の行いが悪かったために、そこに落ちてからは如何に目前に珍味がもられていても、如何に空腹であってもこれを食うことが出来ないという苦患を受けているということである。だから盆の読経の功徳によってこれに食べたいものを与えようというのである。盆の行事は十三日に始まり、当日迎火を焚き、仏前にローソクを点じ、供物を捧じて準備をなし十四日は前の日の祭り、十五日は僧を招いて本当の供養、十六日は送り火を焚いて祖先の霊の帰るのを送るのである。この際仏前に供えた食物は、仏が食うことになっているので、行事がすんでも食わぬのが建前である。

以上は仏教の方の盆に対する見方であるが、これに対して起源が不明であるが日本的なものがある。

余程古くから我が国の間には、夏が終って秋が来ると祭りを行なって、その年中に自分達の受けた凡ての汚れや罪科を洗い流し、新しい生活を始めようとする信仰が行われており、そのために我が国において「みそぎ」あるいは「はらい」等の祭りを行えばそれによって汚罪は消滅するものと考えていたのである。だから古えの「みそぎ」や「はらい」は多く川の辺りで行われたのであるが、これは何物かにその汚れや罪を転化させて、それを川に流して綺麗になろうという意味である。すなわちこれが形代、または人形(ひとがた)と称されるものである。それには主として瓜類が用いられ、現に盆には瓜や茄子を流すというのがその当時からの慣習である。なお施餓鬼棚は仏壇ではなくて、昔は社に似せて作ったもので、地方によっては盆を生(いき)盆と呼んでいるところもあるが、これは昔、親、または親に当る人、目上の人などのもとに、如何に遠い所に居ても、盆には必ず帰ってその恩を謝したものである。この際御礼を述べるのは、親やお世話になった人の生きた魂に対してなすのである。そこで生盆、またはおめでたごとといったものである。我が国では昔から正月と盆には必ずこのおめでたごとをやった慣習があったので、これが今に伝わって「やぶ入り」となり、盆礼、盆祝儀となったのである。要するに我国には古来こうした仕来りがあったところへ、仏教が伝来し、その後お盆の信仰と合して今日のようになった。

八 八月の行事

上旬、葱本植・堆肥製造・小麦脱穀・夏蚕収繭・秋蚕掃立。中旬、大根間引施肥中耕・水田落水・農事視察・果樹の収穫。下旬、水田稗抜・桑苗圃中耕除草・晩秋蚕掃立・秋蚕収繭・果樹袋取・秋蒔蔬菜紫雲英播種・漬菜類の播種。何しても八月の暑さだ。ちょっと息抜きの体。

八朔の朔日と称して神に供物をして拝み休日としていた。八朔(初作)と田の実の一日とも称し、特別な田に速成の品種を植え、その初穂(初米)をあげ、また精白にし甘酒と共に神前に感謝をするいわゆる神嘗祭であった。

またこの日は八幡様の祭典で家内一同打連れて参拝をした。

十五日は田の神を祭り、夜は「月々に見る月は多けれど月見る月は此月の月」と歌にもうたわれているように秋の澄み切った空にかかる十五夜の明月に対して、煎米・枝豆・栗・初芋等と供えて搗臼を伏せ、箕をおきローソクを立てゝ家族一同礼拝をした。

この日は朝仕事程度で休日であった。

九 九月の行事

上旬、大小麦の種選・麦奴(ばくと)の予防・稗の刈取・早生水稲刈取・青刈大豆収穫・大豆葉取生掛乾燥・堆肥製造。中旬、麦の播種・粟の収穫・水稲の刈取生掛乾燥。下旬、蕎麦の刈取・晩秋蚕の収繭・山林間伐・水稲の刈取並に生掛乾燥・桑苗圃の中耕・除草。やれ腰の痛いこと。

九日は岩手山の閉山で登山を禁ずる日となっていた。

この月の九日・十九日・二十九日を初九日・中九日・終九日と称して、餅を搗いて稲荷神社に供え、仕事を休んでたべたのである。まずその年の新米で餅をつき、神に献じて年中の御恩に対して謝意を表し、後これまで農事に従事した人々に九日餅と称して初・中・終の中の一日を期して御馳走をしたのである。

十三日は芋明月である。お月様に芋の料理を供え、家族一同これを戴きながら、団欒の一夜を送る。

十六日は秋の農神様のお祭りである。この日農神様は、里の仕事が一応終ったことを見極めて、お帰りになるので、お団子を作って農神様に供えお送りしていた。九月に出来なかった家では一ヵ月おくれの十月十六日にこの行事をやるのであった。

二十九日は刈上祝いと称し、稲荷様や田の神様に餅を捧げ、これを一般に九日餅とも称していた。

秋の彼岸は大抵この月の中に当り、行事は春の彼岸と同じである。

十 十月の行事

上旬、水稲刈取並に生掛乾燥・緑肥作物の排水溝設備・堆肥製造。中旬、二毛作麦播種・大豆収穫。下旬、麦の土入・稲の脱穀・蔬菜規の収穫・桑苗木の掘取仮植・沢庵漬用大根収穫等々寸分のゆるみない生活が続いたのである。

十月は金比羅様の御縁日で毎戸あげものをし、神酒を供えてお祝をした。殊に筏流し、木流し等に従う者は守護神として餅を供え御神酒を奉って盛大にお祝いをしたと伝えられている。

二十日は恵比寿といって一年中の最も目出度い御祝であるといって午後から休日とし、生魚を供え山海の珍味を集めて調理をなし膳部を整え神酒・神灯を献じて五穀豊穣・商売繁昌を祈願すると共に家族一同下僕女中に至るまで飲めよ歌えよの恵比寿祝を祝うたのである。この日たくさんの人々に御馳走をするので金がかゝるといっていた。

またこの月中に、秋仕舞と称し、親類知人を招待して餅をつき祝宴を催した。

十一 十一月の行事

上旬、大豆脱穀・蔬菜収穫・米の調製・苗代耕鋤施肥。中旬、大根収穫・小作米納入・屋外整頓・防寒設備・稲架(かけ)材料整理。下旬、堆肥製造等々。

二十二日から一週間お七夜と称して魚をたち精進がはじまる。

二十三日は二十三夜といって、この夜のお月様に男のみの手で作った「おすとぎ」と御神酒とを供えて拝む。二十三夜といって月を拝むは一年中の正月・五月・九月・十一月の四回としていた。

二十四日は御太子様祭といって小豆粥に団子を入れ、箸木(桃の木)で作った長い箸を三本つけてお供えをした。これを太子団子という。太子様という神様は至って家貧しく、その上子沢山故、食事のときは遠くの方に居る子供にも届くように長い箸を使用したる由。

十一月の行事食中に冬至粥がある。小豆混入の米粥を煮て食べ、この冬至粥を食べると中風にならないでいつまでも健康であると伝えられていた。

十二 十二月の行事

上旬、田畑の秋耕・果樹の剪定。中旬、藁細工・薪材伐採着手・ 農蚕具の整理・収支総計算・青年夜学会の開催等々冬篭りの仕度と 来年に備える準備をしたのである。

十二月の催しは連日故休み日ではない。祭神によって食物の種類献立が興るが白米粉を使用したおすどきをあげる習慣であった。三日は不動様の御年越。五日恵比寿といって頭尾のついた魚を必ず上げ、大黒様もお呼びするというので御膳を二人分用意して供えた。八日は薬師様(目の神)湯殿山。九日は大黒様の御年越で二股大根と穀物と豆料理を上げる。大黒様は手まめ足まめの生ずるのを苦にもせず骨身惜しまず働いたので、金銀財宝が山をなし裕福に暮した神様である。特に豆類を上げれば福が授かるというのは手に豆が出来るほど働けとの意味である。十日は金比羅様で「しとぎ」をあげ、十二日は山の神様で、屋根葺や桶屋は小豆餅を十二箇供え、妊婦がこれを食えば安産するという。十三日は虚空蔵様で、小豆飯に料理を添えて膳を上げ、十四日は阿弥陀様で盛岡の教浄寺へ詣ずる者が多かった。十五日は八幡様で共に「しとぎ」を上げ、十六日はおしら様といって生の白団子十六粒を献げ、おしら団子といって小豆団子を食うを常としていた。十七日は観音様、十八日は秋葉山、十九日は稲荷様と馬頭観音様(特に馬喰がお祝をする)、二十日は疫病神の御年越、この日はお膳を二人前にし、その家の入口に供える所もあった。二十三日は地蔵様、二十五日は天神様(手工芸品を奉納すれば上手になるといわれている神様)の御年越で諸神々様の御年越が終る。寒明けの日は節分である。昔は上下(かみしも)を着用して福は内鬼は外と声勇ましく豆をまいた。二十六、七日の両日は煤掃きといって家中の大掃除をして正月を迎える。煤掃後、その家の主人自ら豆を煎り神前にさゝげ、明の方から「天打ち地打ち福は内鬼は外、鬼の目玉ぶっつぶせ」といって豆をまく風があったが、自然にこれが節分に代るようになる。家内の者は一度に握った豆の数が自分の年と同様であれば福が来、また自分の年と同様拾い集めて息災を祈ったのである。また炉の灰をきれいにかきならし、その上に豆を十二だけ並べて十二ヵ月の月になぞらえ大豆が黒く焦げれば暗、くすぶれば雨、はじければその月は風となる等天気の予測をする風習もあった。二十八、九日は餅搗きに忙しく、種類は糯米・粉餅・粟餅・小豆餅・蓬餅、形も鏡餅、供えの重ね餅・のし餅であった。三十日には松を神棚に飾り年縄を吊し、神酒・神灯はもちろん心づくしの御馳走を上げて幸多い年を迎えようと祖霊と共に迎えた神前に額ずくのであった。魚はお頭付の焼物吸物付据膳で年神様に供え拝むのである。年越そばを食えば年中小遣銭に不自由しないといって蕎麦を食う家もあった。年越のときには昔切り取り御免といって各自手ごろの門松をきりとって一斉に門松を立てたものであった。

この門松は祖霊の寄り木であったろう。家の内外を清めて祖霊を眠らずに待ち、迎えた「みたま」の家は皆謹んで新年の挨拶をかわす。言葉も行いも丁寧であったが、現在は形式的な神参りだけが残っている。

なお農事労働慣行については、第十編教育の変遷、第五章、第二節俗言集を参照せられたい。

第四節 凶作

古記によると、仁徳天皇の三年天下の百姓不作に困窮したために、詔して三年の課役を免じたのが、わが国最初に見る凶饉であるという。ついで欽明天皇の二十八年(567年)には、これまた諸国大いに飢えて人々相食むの惨状を呈し、国郡の貯穀を出してこれを救助し、清和天皇の貞観十五年(873年)、陸奥の国一体が凶作となり、その後、永保・天永・元永・長承・寿永・正嘉・天授・応永・文安・文明・永正・大永・天文・天正等は、いずれも全国にわたっての大飢饉があり、本村もまたその惨禍を免れなかったものと思われる。

一口に飢饉とか飢渇というが、米・麦・粟・稗・豆の五穀を合した収穫が平年作に比較して飢饉とか飢渇とか凶作とかいっている。

南部藩の凶作中、最も深刻を極めたのは、元禄・宝暦・天明・天保の四大飢饉であった。当時の交通は今日のごとくならず、封建制の厳しい中で、各藩は互に殻の中にとじこもり、むしろ隣国の惨禍を機として、自国を有利に導かんとする傾向にあったので、物資の交易は思うにまかせず、草木の根をかじり、家畜を屠りつくし、壁にぬりこめた藁を洗い出し、これを煮て生命をつなぎ、甚しきに至っては人肉を食し食糧が尽きても他より求めることも出来ず、多くの金銭を貯えておっても、金を抱いて餓死を待つより外はなかった。まして金の貯えもなく、一握りの穀物を持たない者は、その上悪疫にかかり、まことに惨怛たるものであった。豪農は土蔵をつくって五穀をたくわえ飢饉に備えたが、一般の農民にはその余裕がなかった。従って一粒の穀物といえども無駄にすることを絶対に許されず、粗末にすれば目がつぶれるとか、穀菩薩様と尊称し、穀物をば神聖視していた。若し残飯が生じた時は乾飯(ほしい)にして貯蔵したりした。

そのころ飢饉がなぜ発生したか起因の前提条件は、旱魃・大雨・霖雨・洪水・大風・気候不順・蝗害・噴火等があげられている。これが今も昔も同じである。昔はこれら諸原因の外に藩領主からの年貢の取り立てがきびしく、凶年といえども容赦されることが少なかった。このようなときでも藩主は早稲を植えよ。食糧を節約せよ。祝儀のときでも一汁三菜にとどめよ。山菜を採ってたくわえよ。穀物を他領に出すな。他領の人を入国させるな。濁り酒を禁じ、飼い犬を戒め、死体はみぐるしいから埋めろ等消極策のみ。一方では、幕府にはばかって餓死者の数を半減して報告したり、天保年間には藩主利済(ただ)はぜいたくした上に津志田に遊郭を造り、重税を課したりしている。その上農民に対して食えないから訴え出たり、他領へ移住したりしてはならぬと厳禁している。

このような惨害をこうむるのはいつでも直接米を作る百姓であった。権力の前には常に無力の人達であった。しかし、この無力の百姓も積極的には百姓一揆を起して抵抗し、消極的には「子おろし、まびき」が行われた。従って実働人口が減退し、荒地が増大し、次第に藩の財政が窮迫していった。森博士は幕藩体制の崩壊原因は飢饉と間引きと百姓一揆の三事件の占める比重が相当に大きいと述べている。

明治になって、二年・三十三年・三十五年・三十八年、大正二年、昭和九年・十六年・二十年の数回に亘って災を受けている。だが、以前のような連年的冷害はなく、被害の程度も次第に軽微になってきた。それは廃藩置県によって日本全体の立場に立った政治力と、農業技術の進歩に化学肥料の発達や耐寒品種の育成等近代科学がもたらした結果に外ならない。わけても大正の末期に育成された陸奥百三十二号や、藤坂四・五号等の耐寒品種の普及と、昭和二十三年ごろから普及され始めた保温折衷苗代とは、宿命的冷害をくいとめるために重要な役割を果した。

なお、南部藩における凶作についての悲惨な記録が『南部史要』『宝暦飢饉記』、『東遊記』、『地行記』等、幾多詳細に伝えていることを添加しておく。

一 元祿の凶作

元禄元年(1688年)半作、同二年不作、同三年飢饉、同五年半作、同七年凶作、同八年にいたって稀有の大凶作、同九年凶作、以上のごとく連続の気候不順のため、農作物は殆ど稔らず、青立となり、農民は食糧に窮乏し、餓死する者が多かった。ことに元禄八年は、当初の気温もよく作物も稍々並みのごとくみえたが、七月下旬より急激に気温が低下し、同月二十三日には、丁度穂が花盛りにもかかわらず、大暴風雨がおこり、田畑とも作物を吹き散らし、一切稔りをみることが出来ず、多くの餓死者を出した。この年の春、藩においては他領より種籾を買い、農民に貸与し、窮民に対しては、二月米、五月麦、七月味噌を給与している。大坊直治氏の調査によれば、御助米として、一日男一人に二合、女一合、十四歳以下八歳以上の男女に各一合を与えたが、後に男には一合二勺、女には八勺、以下五勺ずつを給与したとある。

元禄八年十一月十五日第三十世行信は次のように幕府に届出ている。

私の領内夏中冷えて、小袖を着用した程で、土用中雨降り続き、北風強く、七月下旬に霜が降り、稲実のらず、例年は三斗七升俵十四万俵の処、漸く四万俵。このようでは、来年まで飯料続きかね心元なく存じている。ことに領内広く、人数も多く、地方によっては皆無の所があり当惑する始末。以上。

十一月二十五日幕府、南部藩の飢饉をきゝ、公に対して、来春の参覲を免じている。

十二月一日行信は次のごとく発令をする。

一、当年は思いの外の不作で、毎年の収穫米の三が一程である。諸民は、来春飯米に不足をきたし、渇命するのではないかと心元なく思召され、先頃公儀へも報告をしている。

一、上の通りではあるが、文武両道及び武具・馬具等仰せの通り油断のないようにする事。

一、先達の仰せの通り、衣類等在来りのものを着用し、住居と共に新規の美麗一切無用の事。

一、住居は仮令(たとい)古くとも繕い迄にとどめ、作事等は一切相ならぬ。

一、親類縁者其外諸傍輩の会合、たとえ祝儀がましい事でも、一汁三菜とし、用事のない会合は無用。

一、歳暮・年頭祝には肴など相止めて訪問のみとし、不断の訪問・贈答も堅く無用の事。

以下略。

十二月十日領内に令し、犬を養ってはならぬ。犬餓えれば餓死者を食う。その味よしとして害を人に及ぼさん事を恐ると藩公がいう。

元禄九年一月二十一日領内代官に対し、窮民が徒党がましい事をしないように警告し、尚伊勢参宮などと称し、大勢で農民が他領に出て行くことをも禁止している。

元禄十二年三月二十三日、公、近年不作続きで農民が困窮しているのを憐み、岩手・志和・稗貫・和賀四郡に令して年貢米を前年より一分七厘六毛を減じ、橋梁米、御鳥見米を免じ、また田地仕付米の貸付利子についても従来三割であったものを一割半に減じ、全体で従来に比べ約三割減となる。

元禄十三年五月十二日窮民救恤のため領内に令して滞納の租税を免ずる。尚租税皆納者に対しては、当年貸付米の利子を免ずることとしている。

元禄十五年、気候不順で、救助する窮民の数五万一千二百五十三人に上り、餓死者二万六千人であった。この年領内に令して造酒を禁じている。

大坊直治氏の調査によると、この年の四月、岩手郡小姓が嶽(姫神山)に笹が実りあたかも麦の如し。貧民争いとる者一日に三千余人、一人の所得二斗以上に及んでいる。ここ連年凶作が相続いたので飢餓に苦しみそれを食するようになった。市中売買一升銭十三文。藩主はこれを幕府に献じてもいる。川前元村からも採取に行ったことが古記録に見えると。

二 宝暦の凶作

宝暦飢饉記に、宝暦五年(1755年)十二月二十八日より報恩寺と久昌寺において粥施行を始めた処、飢人共両寺にかけ集る。渡されていた札を持参して昼八ツ(二時)時支給されている。べんじぇ屋に行って食い逃げするもの、家ごとに歩いて手当り次第盗み取る。誠に店々は油断がならない。盗む飢人殺さるるは幸福であると悪口をきく。遠方の者御城下へ来たが、翌正月にはその数夥しく、銘々莚菰をにない椀、または桶を持って門をかぞえて歩く。在に村の相応暮しよい所へ参り、何やかやと乞えども無慈悲なれば、その無慈悲なるものへ夜中押込み、あるいは放火をし、勝手気ままの行動である。在郷の者の話によれば、秋より五穀の類喰わず、草の実、あるいは虫を拾い食っていたが、冬になって食う物なく、干草の類を食っているから、疲れ衰え漸く鳥屋に飛上がってみるに、卵例年に比べてその数が少ない。例年であれば、寒中には獣の肉市に出商売する者があるのだが、当年は余計見えない。狩人も餓死故出ていないのだろうか。それともまた、在々で食物にし、盛岡へ余計みえないのか。ともかく例年より高価である。

この時、雫石十か村の人々が飢をしのぐため盛岡城下の非人小屋に行って食を得ようと、国道四十六号線の滝沢村境にある仁佐瀬橋と小岩井繋方面に通じる十字路の処まで来、力尽きてたおれた者多数。これら死者をとむらうために長山村の小林又右衛門という人が供養を兼ねた指導標をたてゝいるから、本村においても飢人がお助小屋で食を求めたであろう。

翌年五月一日餓死者処分についての令を下している。

先達度々仰せつけた通り、近在并に遠在共に此節飢渇に及び、山林・野道・山道・作場道の往還通りも、死者が数多くあるけれども、取片付をせず、そのままにしている。この事は他所への外聞は以の外の事で宜しくない。往還筋は申すに及ばず、山道・野道・作場道、山林等に餓死者があったならば、その場所へ埋めおき、屍等取乱す事のないよう申付つける。もちろん御城下近在は、先頃も度々仰付けたのであるが、今もって眼障りになるものがあるから、川流れが岡にあがっていたならば、その近辺に取上げ埋めおく様にする事。

この年の夏、領内疫病が大いに流行して死するもの餓死者と合せて六万余人、馬の斃れるもの二万余頭に達したという。秋の損毛高九万五千八百石に上る。かく再度の凶作について充分救済の途立ち難きを以って、各自大いに倹約するよう令を出している。

宝暦の飢饉後四年目の春に書いた橘南谿の『東遊記』に、

「東部津軽の荒凉なる誠に目もあてられぬ事ともなり(中略)。路傍に人のどくろ或は手の骨足の骨等あり。皆いと日かれたり(中略)。一里一里進み行く程に、其枯骨多く、朝の間は五つ見、昼過ぎては十四五も見え、其翌日は二三十も見られ、又翌々日は五六十もあり。猶此外路傍五六町程づつには塚の形ありて、いまだに草も繁らず、其上にあやしげなる塔婆に餓死の者幾百人埋葬などと書きたるあり。ころころとして枯骨そのままにあらはれたるは埋め残せるものと見ゆ。」

南谿が泊めてもらった宿(津軽)の者から、この村にあった事実として聞いた話がある。

「この近隣にも、家内追々餓死して、親一人むすこ一人のみになれり。隣家に行って言うよう。さてもお互いに空腹なる事なり。我家にも既に家内みなみな死に失せしに、御覧の如く今は男子一人のみ残れり。是も殊の外にかつえれば、二、三日の間には死すべし。とても死にゆくもの、いたずらにせんよりは、息ある間に打殺し、食せんとおもえとも、さすがに親の恩愛手ずから打殺すに忍びず、此故にそこもとに頼み申すなり。我子を打殺し給らば、その御礼には肉半分を贈り申すべしと。まことしやかに頼むにぞ、隣家の男大いによろこび、半分の肉をだに給らばいと安き事なりとて、やがて有合いける鉈を携え行って打ちけるに、さなきだに死せんとせしむすこ只一打に息たえぬ。かの頼みに行きし親、傍に見居たりしが、すかさず隣家の男をまさかりにてしたたかに打つ。隣家の男も餓え疲れたるところなれば、何をかもってたまるべき、そのまま息絶えたり。さて一計策を以って両人の肉を得たれば、早速に二人とも料理して塩漬けしおいて一月ばかりを凌げり。近所へは隣家のもの餓えたるあまり此の子を打殺し、喰わんとせしゆえに、仇を報ぜりと吹聴し、公然として二人の肉を甘んぜり。近所のもの、その姦計をにくめども、皆々うえつかれて、相互に親子兄弟と言えども打殺し喰う時節なれば、誰咎むるものもなかりしが、彼の男も遂に餓死し終れり。」

橘南谿の記事は、津軽藩、凶作時の悲惨極まるものであって、本村及び南部藩と関係がないように思われる。しかし、このとき東北地方全般にわたる凶作故、当時如何に惨状を極めたかこの記事で想像されるのである。そして、本村にはかかる惨怛たる記録が残されていないので、あえて記述することとした。

三 天明の凶作

「天明三年(1783年)大凶作。同四年は稍とれて、同五年は農作不熟、同六年は平年作、同七年不作、同八年は平年作、翌寛政元年(1789年)又また不作なり。中産以下は犬猫を殺して食い、馬の頭数大いに減少したと古記録にある。推して考うれば乞食になりて諸方を流浪しても腹を満たすに至らざるもの多々あり。分れ道の所に通行人を目当に風に吹き晒され、雨に濡れて哀みを乞う中冬季至り、遂に凍死せる者の為に寛政年度に供養塔を建てゝ供養せり。平蔵沢か鵜飼か不明なるも或る老爺、三歳の我が子を背負い、盛岡に出でて終日食物を乞いしも一物にも得当らず、黄昏時芦毛ヶ淵にさしかかれるに背なの子は餓を訴えて頻りに泣く。老爺今後の事を考え、如何にしても養育できずと断念し、此の子の四肢を縄にて縛り、芦毛ヶ淵に。鳴呼惨なる哉」と大坊直治氏は塵塚で述べている。

当時八戸の商人恵比須屋善六から、江戸田所町の本店井筒屋三郎兵衛に達した十一月十一日付の書状は次のようで、惨状あたかも見るがごとく、ここにその一部分のみをかかげることとする。

前略。食物は早速欠乏。在々において、蕨、野老(ところ)、葛等を掘って食べたから、幾千万と申す限りなき大山も忽ちに掘尽してしまう。葛蕨の粕あも、さゝめ(あも、さゝめというはこれらの屑をたたきさらし粉をとった粕をささめといい、細かなるをあもというよし)などと申すもの許り食事していたから、毒にあたり五体腫れ、大小便不通にして忽ちに相果て数知れず。当九月頃乞食共犬猫猿等を食べたという事をきいて肝を潰した。去月よりは、犬猫は勿論の事、牛馬を打殺し食べたのである。非人乞食等は眼前の犬猫を捕え、塩もつけず食う有様誠に鬼共というべく、おそろしとも何とも申上げようがない。それに在々は押込強盗夥しく起り、家内残らず縛りおき、穀物は申すに及ばず、家財奪い取り、其の上家を焼き、立退く等数多く、仲々書尽しがたし。毎日捕手見分の役人衆隙なく相廻ってはいるが、仲々力が及ばない。

難渋の者共の食事は、あも香煎(こうぜん)、松皮香煎、同餅、藁科香煎、豆から香煎、犬たで香煎、あざみの葉、以上の類ばかりを食物としている。さて餓死の者唯今国中半分余と相見え、来る正月より三・四月迄の内如何様になるか計り難し。乞食非人の往来市の如き有様である。この様子はたとえようがなく、顔色惟忰髪乱れ、眼星の如く色青くつかれ衰え、頬骨高く口尖り手足枯木の如く、からだ赤裸に菰まといし有様何と申しても更に人間とは見え申さず。右故に店々も差堅めている。戸口を開いておけば、非人共無体に押入食餌をあたえぬ内は立退き申さず、しかたなく白昼門戸を閉め、用事ある者は戸口より用事を足す有様である。施行等した時は、家内中立わたり世話をしたのであるが、我勝に前後を争い泣きさけび、老弱の者が貫った食物を奪い取り泣きさけぶ声身にしみ胸にこたえる。互に食を奪合い、溝へ落入り、半死半生の者数多く、食を奪合い、打合い、つかみ合い、互に傷を得、正に修羅道の有様を目前にする。火事は一夜に二ヶ処三ヶ処より出、焼死する者数多く、大熱地獄の炎に入り煙にむせび牛馬鶏犬の焼亡夥しい。世尊滅後二千八百年弥勒の出世迄は余程間があると承っているが、其期が来たのではないかと心細く少しも安心出来ず。よって御上様は飢渇の者を救ってはおられるが、打続く不熱損毛で御貯も悉く尽き、御施行も大海の一滴仲々届き申さず気の毒千万に存じている。

捨牛馬は禁止の第一であれども、此節悉く捨てている。これを乞食共引参り皮をはぎ鹿と申して売っている。馬と存じながら価安き故馬肉を買いよき鹿であると申している。値段は平生のオットセイ等のように目方で売買している。鹿に限らず、何品でも、食物は総て魚等の値段である。

御城下端の近在遠在の子供を悉く海川へ投込む者数知れず。又死に方にも色々あって、いさぎよいもの、未練なもの、又名を惜しむ者は独り深林の中へ行って首をしめ、或は淵川へ行って石を抱き沈む者数多く、計り難し。然れども子を捨てる者は沢山あれども、親を捨てるは今に承らず、最も殊勝の事と存じている。後略。

筆者不明なるも、遠野近在住人の日記『動転愁記』中、天明三年凶作の記の一節に、凶作時の農作物の収穫がよく表現されている。参考までに下記することとした。

一、田作はよい方の実り方で、一束六七合ずつ、青米・はぜ米・くびれ米多く、ひずひずと光り、米は一合の中に十四・五粒位なり。そのまま摺臼にてひけばくだけ米ばかり余計になる故、むし米にし、年貢として上納をする。

一、餅米は少し実りよく、一束について八・九合から一升位の出穀なり。田はこやし、手入れよきは、一粒なしの連立なり。不手入こやし不足は割合に実入よろし。

一、粟はよい方で一束三升位、中は二升位より六・七合迄、下畑は青立、例年の通り種栗を梨の木の枝等にかけておけば、冬の中に盗まれ、迷惑する者多し。

一、稗の実り上は、一束五・六升より一・二升位までで、悪しき方は青立、粟よりは少々実入宜し。凶作時には稗の実入り格別得をする。

一、大豆・小豆相応の実入り故、早(わ)せはいつもの位出穀あるも、飯料のかては大豆を用いる故、馬の飼料不足し、翌辰の春より死馬は余計にめだつ。小豆は凶年に多く使用する故店にも品切となる。

一、蕎麦は凶年に穀もよく、用い方も至極良好なり。

一、大根と蕪は上作で豊年と変りなく、地下へ貯えおきたる処、冬の中に盗み取られ、迷惑する者多し。

一、高きみ種なしの不作、一切出穂なしに終るもあり、諸作共に宝暦亥の凶作よりは少し実入りよろしく聞えるも、当年は箱根より東国辺り一体の不作の由、米穀高値の趣、先達て他国の穀物買方一粒も調えず帰宅をする。何程高値か図り知れず、町といわず、在は勿論畑になし得る場所に、大麦、菜種、蕪等蒔付け、諸士並に畑のない者は、屋敷内の庭の植木を掘り返して薪となし、その跡へ麦、蕪等ふり蒔き、専ら来春の助けに第一心がけ、遊山遊興は一切取やめとなる。

四 天保の凶作

天保四年(1833年)『天保癸己大飢饉萬事書記』

篠木村三右衛門 抜書

一、巳の二月二十日(二月二十日に吹く風を親風と称し、之によって一年間の気象を予測するものなりという。)の親風朝の内風なく、十時過ぎより北風大いに吹き渡り、その後南風となりて曇り、南東の巽風に変り烈しく吹募る。

一、巳の年春より毎日毎日巽風吹き曇りで雨ばかり毎日のように降り、時に北風吹くも格別なる洪水なし。

一、七月の盆中に稲穂少しもいでず誠の青盆なり。

一、此年腕豆殊の外上作なり。秋迄蔓枯れる事なく、二度花咲き実のりよし。

一、草木を始め、何物も急がぬ年なり。時ならずして所々に帰り花多し。きのこの類殊の外早く出、六月七月出盛最中なり。大秋に至りて茸いでず。

一、巳の年の二百十日は七月十九日で、稲一穂もいでず青作なり。

一、諸人皆大いに騒ぎ、五穀諸品俄に高値となる。貸し借りをつつしみ、只々飢渇を待つ居るなり。

一、九月十五日より御検見始まる。云々。

一、この年税割も高く、御年貢上納格別きびしく、更に催促され、百姓共大いに苦しむ事いうばかりなし。小百姓は逃亡、欠落等で生れ国を離れて非人乞食となり、妻子・老父を引き連れ、仙台を力(ちから)に行くものその数を知らず。居座る百姓は年貢に攻められ生きたる心地なし。

一、…命のあらん限りは諸袖乞い、遂に街道や藪に行倒れて死ぬる者多く、馬引などの小百姓等は、直々仙台へ行き、その馬を安く売払う。仙台に居住する知り合いの者を力となして、行く者昼夜やむ事なく、幾万人か相知れず。花巻往来毎日よろよろ歩く者恐しく、又、不便なる事いうばかりなし。津軽・八戸・秋田・越後から迄毎日毎日仙台を目当に行く者目にあてられぬ位なり。

一、巳の年十一月朔日より報恩寺に御救小屋が建つ。この小屋へ厨川通り山根玉か村(現在の滝沢村五大字)に燃料及び運搬を仰付られる。外の御官所よりも運搬ありたり。

一、扨、金銭何程所持していても、五穀、食べ物を売る者なく、在町ともの騒動おびたゞし。

一、諸物値段の事。

蕨の根巳の年八九月の頃一斗百文より百七十文位迄。しらげしだみ一斗八九月の頃七十二三文位、大根一本十文位より十四五文位迄、以下略す。

一、その他歩行出来る者は皆山に行き、山午蒡・あざみ・桔梗・野老・蕨の根・食べ得る物を掘り集め、山々に沢山の掘跡をのこす。最後に松の皮餅・野老製法・うるい・桔梗の根・大豆・小豆のから等の調理法あるも略す。

大坊直治氏編纂の天保の大飢饉『塵塚』から滝沢村分を抜書する。

一、青壮年は家を捨て、食を乞い諸方を彷徨し、幼老の力なきもののみ家に残る。或る家にては老爺唯一人となる。一升枡に塩を入れ、小川のほとりに座して水を飲み飲み塩をなめつつありしが、終にその川岸にてその儘往生を遂げ居たり。

一、蝦谷地にさゝやかなる小足を造り、そこに住める三人の家族あり、その長終日毎戸に食を乞い歩きしが、或日、篠木・土淵・上厨川方面を乞い歩きしも一物を得ずして耳取に進む。途中夕方寒風を冒して大久保にて土淵村某の大根畑より、生育良好なる大根を愛児に食わせたく思い見事なるもの三本をぬすみ家に持ち帰り煮沸して餓を凌ぐ。後日畑主の発見する所となりしも、盗人は誰なるか詳ならず。彼は霜四五度下り、雪のチラチラ降る日「ヤス」を携えて諸葛川に鮭突きの小屋をかける。畑主がこの小屋に住む者大根盗みなることをききつけ、この家に立寄り厳談せるも話まとまらず、赫努して全家族を「ヤス」にて突き殺せりという。

一、十歳程の少年毎戸に食を乞い、夕方とある家に一宿の恵みを乞う。主人これに応ぜずして追い返す。少年はやむなく滝沢小学校桑園の辺に夜を明さんと決心し、露の野に莚を被りて打ち伏せり。盛岡よりの用達人帰宅の途中、之を見れども、暮色既に迫り、又諸葛川の川縁には狼の群、草の陰より見えたれば、取急ぎ帰宅はしたものの、彼の少年を安じ、明くる日、少年の所に行きて見れば、少年は皆食われて、ボロの衣類のみ残存しありたり。

五 郷倉

我が国に備荒倉が出来たのは、慶安年間(1648-51年)であるが、地方に普及したのは享保(1716-36年)以後である。これには幕府のもの諸藩のもの二種があった。管理はもちろん領主が当る。主として籾・米・麦・粟・稗を等を貯蔵して凶荒に備えた。有名な元禄(1688-1704年)年間の飢饉に津軽藩では十万人の餓死者を出したが、これは古米を売払い、未だ新米を入れ替えぬ間に飢饉に襲われた結果で、遂に御倉を有しながら窮民を救えなかったと伝えられる。

民間には共同施設がなく、各自凶作に対処したが、富豪は土蔵をつくり、これに備えた。

多年の経験から稗の貯蔵は最もよく、精白した皮をも食用に供することが出来、殆ど無駄な部分がないといわれた。これが明治初年まで継続したのである。

明治六年(1873年)五日岩手県嶋権令の達しは、昨年九月備荒積立米高百石に付き、籾四石、当年より籾三石ずつ積立るように達しをしたのに積立済の届がなく不都合である。これは村のためであって、目前の利をはからず、凶荒時に苦しまぬ様、将来の備えが専一である。ついでは各区会所に、村ごとに区別して積立、封印は正副区長、並に村々正副戸長の立合に取はかるよう達しをしている。

その後凶作等あまりなく、また、凶作に遭遇しても救済施設が整い昔日のごとき痛傷を感じなかったから、何時しか真剣さを失い、終に解消され、また、倉庫もとりこわされることとなる。

昭和九年、東北の地、特に岩手県の県北地方は未曽有といわれる惨状で、この凶作の悲惨事に天皇陛下から御内帑金を賜わって恩賜郷倉組合を組織し、不幸な凶作に備えたのである。

本村内の組合は、大釜・篠木・大沢・鵜飼・元村・一本木・川前の七団体に分れ、各部落民殆どがこれに加入した。

規約については、大同小異なので、篠木郷倉組合のものを掲げる。

郷倉組合規約

第一条 本組合は篠木郷倉組合と称す。

第二条 本組合は隣保扶助の精神に基き、備荒の為穀類を積立て組合員に穀類の貸付をなすを以て目的とす。

第三条 本組合は大字篠木の区域に住所を有する農業者にして、本組合に加入したる者を以て組織し、事務所を大字篠木第八地割字荒屋十二番地におく。

第四条 本組合員は、毎年十二月迄に組合員一人籾一斗以上の標準を以て穀類を積立つる義務あるものとす。但し、稗・粟・蕎麦又は全員をもって換算納付するも妨げざるものとす。前項但書の換算率は毎年組合員の決議に依り之を定む。

第五条 郷倉には備荒の為少くとも籾五十石を貯蔵するものとす。

第六条 積立穀類は前条の限度を下るに至らざる範囲に於て之を組合員に対し貸付又は処分することを得。

第七条 次に掲ぐる場合に於ては前条の規定に拘らず組合会の決議に依り積立穀類を組合員に貸付することを得。

一、凶作に際し、その収穫期を経過したとき。

二、毎年九月以降其年の作柄に依り、貸付穀類の辨済を受くるに支障なしと認めたる時。

第八条 郷倉の開閉は役員三名以上立合の上組合長之を行う。

第九条 本会に次の役員をおき、組合員の選挙により之を定む。

組合長一名、副組合長二名、世話係八名。

役員の任期は三年とす。但し、任期満了の時と雖も後任者の就任する迄はその職務を行う。

第十条 組合長は組合に関する一切の事務を総理す。副組合長は組合長事故あるとき之を代理す。

第十一条 大字篠木の区域に住所を有するものにして、新たに本組合に加入せんとする者は組合長の承認を受け、且つ、その年度迄の各組合員貯蔵額に相当する穀類を納付することを要す。

前項の穀類納付期間は五ヶ年以内の範囲に於て組合会に於て之を定む。

第十二条 組合員は次の事由に依り脱退す。

一、脱退の届出。二、大字篠木の区域内に於ける住所の喪失。三、死亡。四、除名。除名は組合規約に違反したるもの、及び、組合の名誉を毀損したるものにして、組合総会の決議により之を行う。

前項第三号の場合に於ては、前組合員の相続人は第十一条の規約に拘らず其の地位を承継することを得。

本条第一項各号に依る脱退者に対しては、次の方法に依るものとす。

一、貸付に対しては、期限前と雖も脱退と同時に返還せしむ。

二、持分に対して、其の持分の内、各自積立数量を還付す。

第十三条 穀類の貸付は次の条件に依るものとす。但し、特別の事由に依り組合会の決議を経たるときは其限りにあらず。

貸付期日、毎年六月一日以後。

貸付額、組合員一人に付一俵(四斗入)以下。

利息、籾一俵に付籾二升。

第十四条 貸付を受けんとするものは役員の認むる組合員二人以上の保証人を立てたる借用証書を差出すべし。

第十五条 辨済期日に辨済をなさゞるときは、貸付穀類一俵に付、一か月籾一升の割合を以て、延滞利息を徴収するものとす。

但し、特別の事情ある場合は、組合会の決議に依り減免することを得。

第十六条 本組合の現金は郵便貯金か、確実なる銀行、又は、産業組合に預金するものとす。

第十七条 組合会は組合長予め日時を定めて之を招集す。

但し、会合の議長は組合長之に当る。

第十八条 組合会の決議は出席組合員三分の一以上の同意を以って之を決するものとす。

第十九条 本組合の会計年度は暦年に依る。

第二十条 本組合の予算は毎年度組合会の決議を経て之を定め、決算は其の認定に附するものとす。

本組合の経費に関する事項其の他必要なる細則は別に之を定む。

第二十一条 本組合に次の簿冊を備うべし。

一、貯穀台帳。二、貯金台帳。三、貸付台帳。四、寄託米穀台帳。五、其他必要なる台帳簿。

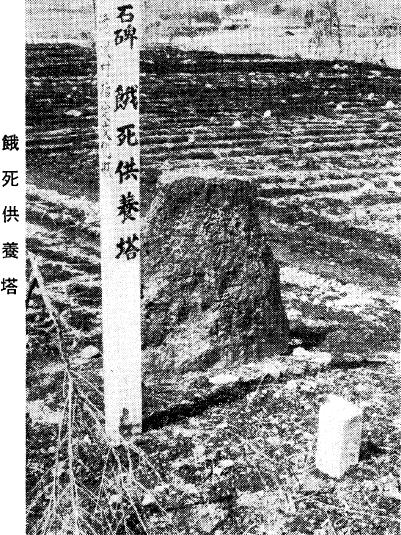

六 餓死供養塔

本村に餓死供養塔が四基たてられてある。

寛政十三年(1801年)四月十八日建立。鵜飼第二十四地割字笹森

文化十二年(1815年)四月十六日建立。鵜飼第十四地割字狐洞

天保三年 (1832年)四月十八日〃。 〃第二十四地割字笹森

安政二年 (1855年)七月十六日〃。 滝沢第三地割字高屋敷

昭和四十二年三月一日付で村の文化財として指定された。

本村における餓死供養塔は、南部藩時代の四大飢饉中、ただ一基のみで、他の三基は、それ以外のものである。このことから推察すれば、四大飢饉はいうに及ばずそれ以外の凶作も如何に悲惨なものであったかがこれら供養塔によってうかがい知ることが出来る。

七 凶作一覧表

下記一覧表は『岩手県史』、「岩手郡誌』、『太田村誌』をまとめたものであるが、一致せざるもそのまま記載をした。

第五節 岩手山の噴火

貞享三年(1686年)二月廿九日地震があり、岩手山の爆発があった。砂礫飛散し火を噴き、熔岩を押出し、降灰は遠方まで及び、その後も鳴動が続いた。

享保四年(1719年)正月、岩手山鳴動、その中腹より熔岩噴流したが、人畜には被害はなかった。その後、同十三年、同十六年にも噴火している。

『岩手山記』に貞享三年の爆発当時の記事がある。

岩鷲山御炎焼の事

一、貞享三年二月廿九日午前十一時より岩鷲山炎焼したので、御見使を仰せ付けられた。其節、厨川通御代官長牛(なごし)市左衛門・鵜飼村御代官金田一兵衛右の両人御城へ呼出され、岩鷲山御炎焼が如何なる有様であるか慥かに見届けるよう仰せ付けられ、早速火消(ひけし)の装束で上下十二人出立をする。大沢村肝入彦右衛門に歩行夫(かちぶ)二人、下栗谷川村肝入左兵衛に歩行夫二人、都合十四人、閏三月三日午後七時盛岡を出立する。闇の夜にて炎焼せる灰ふり続き、提灯も役に立たず、側なる者も見得ざる故、提灯持参すれども風はげしく、みの笠にて出立をする。夕顔瀬の橋より岩鷲山山頂を見渡したところ、御山の内(うち)東平(だい)らが皆焼けて見える。古館(安倍館)辺りを通うた処、生臭き北風が吹いて来る。国見峠(一本木近傍か)についた処、焼灰一尺二寸ばかり降り、山頂には稲妻甚しくて火柱二本立、一本は北の方へさり、一本は国見峠に火が移り、天上には青雲・白雲・赤雲・雷雹思の外である。五間七間程の大石に火が付いて飛び、諸木大小によらず角掛へ飛落る音は地震雷濤もかくやと申すばかりなり。煙へ灰交って降り、少しも側なる人も見得ず、互に声のみ聞え、御代官も馬より下り、上下一つに提灯をかこみひしめき乍青くなる。誰もものをいわず、其原にて夜を明し、あくる四日の朝、込(こみ)と申す坂へ七時過ぎに行った処旭も見えず。朧月より闇(くら)く山の端(は)へ下りて見たる所、土水火交り、さんざんに流れる。そだの葉に火が付き、小木大木根より押出され、硫黄に火が付き物すごく燃える。扨又八時には少々雲合よくなり、長込より見渡したる処、先年より御仮屋場と申処迄火水昇り、上下通りの家見えず、四方見渡しうる処に一軒家あるのみ。その屋根の上に人一人見え、一心に念仏を申して居る。不審に思い肝入彦右衛門出むいて、声をかければ、此人漸く声を出していうには、私は右衛門三郎なる者と返答する。重ねて尋ねたるに右衛門三郎夢心地にて、誠に有難き次第なり。地獄で仏様の御尋ねにあい申した思いで、限りない悦びの趣きなり。何とて右衛門三郎一人残りたるやと尋問えば、留谷(とや)森へ家族皆引越し、只拙者一人居残ると一々申す。川より此方の家四軒馬一匹家財迄皆流してしまう。私もむこうへ越えるべきであったが、少々の間隙(ひま)を取る内に橋落ちたる故、立帰り屋根くしへ上り、最期と存じ念仏申して居る。家財残らず流した者共与三郎・伝治・勘作・三九郎・長七の五人である。外に二郎・左衛門・与四郎・惣治郎・右衛門三郎此人々は留谷森へ引越し、家財等を梁りの上にあげ、とかくする内に橋落ちたるにより、行く事が出来なくなる。その後は只茫然とするのみと右衛門三郎が申す。肝入彦右衛門とくと承り一々書留、夫より巣江町へ立帰り支度等をし、三日の七時の下刻より四日の朝迄御代官様に、右の趣を書いた書付を見せ、御城へ両御代官が、彦右衛門を御供にし、急ぎ上って御本丸廊下橋より御用の間へ御上り、上田多右衛門殿御取次ぎで、右の書付を御前へ御持参、早速多右衛門殿披露致した処、炎焼の事委細見届参った事を神妙に思召され、おほめの御言葉をいただき、両御代官様御城より御下り御休足される。その後十日ばかりの内御山山頂鳴り渡り焼石飛び落ち、姥屋敷辺り迄来る。実に前代未聞の事であった。

一、貞享四年三月七日より十六日迄御山霧霞鳴渡り、日々地震昼夜絶えず、五月廿七日御祭礼に導者御不動平迄参詣す。其内二三人山頂を拝み申し度いとて、御不動平坂峯に上り拝もうとなしたる内に、煙にて拝み申さず、心も定まらず、早々下向をする。同廿六日地震強しと申す。同六月地震己酉(つちのととり)の日山頂見分にかけられ、その時拝み申す処、御炎焼やまずして、炎焼灰岩鷲山の肩三十六童子の御辺り迄所々霧霞鳴渡り、さみしく心も定らずして下向する。

第六節 洪水・水害

一 北上川

小川博三博士の調査によれば、確実な記録の残り始めた元和のころから昭和二十三年のアイオン台風までの約三百年間に二百三回の洪水があった。このことは三年に二回の割合で、北上川のどこかで水があふれている計算になる。

これらの洪水の中には、部分的な浸水で終ったものもあれば、全域に及ぶ大洪水も数十年に一度は訪れた。南部藩時代の資料をもとに、死者、流失家屋、米の損失石数などを参考にして作った番付によれば、横網は享保十三年(1728年)の洪水となっていて、死者男二十人、女二人。家畜損害馬七頭、牛十五頭、家屋流出百四十一戸、同倒壊三十四戸、橋の流失四百三十五、山崩れ四百八十四ヵ所、米の損失四千五十石とある。大関は享和元年(1801年)で死者五十二人、流失家屋百七十八戸。関脇は享保七年(1722年)で、流失家屋三百八十五戸、米の損失四万石とこの番付は続いている。中には記録方法が違うために、番外になった大洪水もある。同博士は洪水の高さからみれば寛文十年(1670年)の洪水が北上川では史上最大と推定され、昭和二十二・三両年のカサリン・アイオン両台風の洪水もこれと匹敵する。享保十三年の洪水はその次位だろうという。

南部信直が不来方の地を築城と決定したのは、北上川と中津川の天然の防禦と、水陸交通上の要衝の地であったからである。頻々と起る洪水のために築城工事が中断されて、四十数年の長期にわたってようやく完成をみている。

以上のごとく度々の洪水に襲われたのに、北上川は治水工事の史実に乏しい。南部藩時代では、盛岡に不来方城が築かれたとき、材木町から杉土手に及ぶ堤防を作ったが、築城のためのものであった。藩政末期に新渡戸伝が江釣子で、治水と開田を兼ねた堤防を築き、また徳川初期に西磐井郡の日形で、木村勘助が治水を目的とした二十八町の堤防を作っている。こうしたわずかの例を除くと、北上川は暴れ放題、殆ど原始河川のまゝ後世に残されて来た。何故手つかず放置されてきたか。それは田畑の被害が大きいときでも、人畜の被害は他の川と比較して割合に少ない。これは北上川が川水が土地よりも高いところを流れている。人畜の被害は取り返しがつかないが、田畑の損害はその年は不運だったとあきらめ、治水工事にまで気持が盛上げさせなかったのだろう。花巻や江刺地方では、何年に一度訪れる洪水のため昔は無肥料地帯であった。この地方では洪水は必ずしも害ではなかったし、米は三年に一度とればよいという考えが古くからあったからだ。

昭和二十二年九月四日前から降り続いた雨が十五・十六日に三陸海岸東方を通過していったカサリン台風による集中豪雨によって、岩手山へ二日間に四百六十八ミリという東北地方においては最高の記録をするほどでもった。北上川の水は刻々と増水をする。このときの死者行方不明は八十八人、家屋の流失・倒壊四千二百を越し、田畑の被害は甚大であった。

翌二十三年九月に、これに上回るアイオン台風の集中豪雨に見舞われる。このときの死者行方不明は六百八十九人、重軽傷者千四百人、流失倒壊家屋三千六十戸と被害が余りにもひどかったが、本村の東部に位する北上川の川岸は多少の被害のみで、余り人畜にはなかった。

二年連続の大水害を起した北上川を治めることから戦後の岩手の復興が始められる。

昭和二十五年政府は国土総合開発法を制定し、五大ダムの築堤を見るに至る。この一つの四十四田ダムが昭和四十三年十月に完成した。このダムは、総工費六十五億五千万円の巨額と、昭和三十七年より六ヵ年の歳月を経た治水のみならず発電をも含む多目的ダムである。水没部落は松屋敷・楢木・楢木沢・妻の神・新田・野沢・大崎・築平で、土地は田十一町七反、畑六十二町七反、山林十三町六反、原野二十四町九反、宅地七千百三十七坪、墓地五百五十六坪の多きに達し、戸数は三十四戸に及んでいる。これらの人々の犠牲を見逃すわけには行かない。

この五大ダムの完成により、岩手県民全体が北上川からの苦しみをのがれることが出来ることになった。

二 雫石川

雫石川がいかに氾濫したかは、大釜の日向が四-五㍍の崖になっていることは、明らかにここを流れたことを物語り、大釜駅の西南方、俗に「オナペ」と称する湿田があり(もとここは沼で、鶴・雁・白鳥・鴨の数が群遊していたと大坊直治氏が述べている。)盛岡市土淵の神山神社付近及び稲荷神社から天昌寺一帯の断崖をみても明らかである。

『太田村誌』に享和元年(1801年)の六月二十日より大洪水にて穴口欠落ち、三枚橋はもちろんのこと、中太田まで暴れまわり、その年御役銭・御年貢米が免除されるほど、藩政時代も癌であったとある。

明治二十九年七月・同三十年十一月・同四十三年十月・同四十四年八月・大正三年七月・同七年七月・同八年五月・同九年六月・同十年六月・同十二年二月・同十三年四月・同十四年八月・同十五年八月・昭和六年五月に護岸工事を施行している。

昭和七年度より国庫補助県営継続事業として、護岸工事を実施することとなる。このとき多くの青年男女が働きに出て、不景気のころの現金収入を図った。

雫石川堤防護岸工事

施行区域及延長 北上川合流点より上流、左岸八千七百m、右岸八千九百m。

計画川幅 上流四百三十m、上流二百六十m。

築堤 高さ洪水位以上一m二十、堤防馬踏(表面)幅五m。

工事費総額 八十万円、内昭和七年度十五万円(盛岡市厨川村の一部)、昭和八年度二十五万円(本宮村太田村の一部)、昭和九年度二十万円(厨川村滝沢村の一部)

事業年度 昭和七年度起工五ヵ年継続

昭和三十三年十月雫石川大畑堤防決潰し、田畑に甚大な被害を受けたるも復旧をなす。その後約十年後の同四十五年五月十六日の十勝沖地震と、八月二十一日の集中豪雨で約百七十mにわたり堤防が崩壊した。村では県に早急復旧するよう強力に陳情すると共に、重要なる個所だけに建設省にまで働きかけ、二~三年を要する工事を単年度事業とし、工事費一千九百万円で県の事業として施行した。

昭和四十七年四月から総事業費約百九十四億円を投入して雫石川をせき止め、御所ダムが五十三年度末完成されることになっている。有史以来荒狂った雫石川はこの御所ダム完成によって終止符をうつことになる。

三 洪水・水害一覧表

第七節 狼害

大坊直治氏の調査による寛文三年より明治初年間に十数通の記述がある。

寛文三年(1663年)四月十七日(南部城事務日記)

鵜飼村に狼多く居り馬を取る故、鉄砲を討つ者を遣わして狼を討ちとる様、石井右ェ門から中野新十郎に申付けられ今日遣す。

元禄二年(1689年)八月廿九日(上同)

田畑人馬を荒す猪・鹿・狼を荒止まで討たせ申すべき事

文化二年(1805年)十二月十二日(上同)

厨川通御代官所の内滝沢村角掛辺り迄、当秋より子連れ狼が見えていたが、最近多くなり、往来の旅人にかかった事度々、よって鉄砲二挺拝借致したい旨の願出があったから、御目付へこれを申し渡す。

文化六年(1809年)五月八日(上同)

厨川通御代官所滝沢村・鵜飼村・土淵村・大沢村・篠木村の山根通に狼が出、野放の馬に怪我をさせている。殊に滝沢村に於ては、百姓家の厩に入っているから、鉄砲を一挺宛拝借致したい旨申出たる処、五ヶ村に三挺借す事が仰付けられる。

文政七年(1824年)十一月十六日(上同)

狼を留上た者へ御褒美銭を増す故精を出して留上する様申渡す。

一、壱貫弐百文也 女狼

一、壱貫文也 男狼

一、弐百文也 子狼

弘化(1844-48年)の頃

大坊氏の亡祖父、或る年の晩秋、夜九時頃盛岡よりの帰途、禰宜屋敷森近くにて六匹連れ(一血族群をなすの性あり)の狼に出あい、四方より包囲され、冷汗を流しつゝ大声にて叱咤し、大刀にて払い退け漸く帰宅したりと。

また、同氏は凶作悲劇二つを述べている。

十七・八歳の小娘が本覚大明神辺の「ヒキザクラ」の根元の木の中に潜み夜を明さんとする形勢なるを、某盛岡よりの帰途、之に見当り、注意して日く、其所に居りては狼害の虞あり、我家に来り泊れよと。娘年頃なれば痛く恥て「足部より狼に食われなば苦しからん。頭より食わるゝならば本望なり」とて動かざりしが、翌日行って見たれば、五臓は皆食われて四辺は赤に染みて居たりけり。

明治九年(1876年)七月の明治天皇東北御巡幸の際の記録に、勧業場内の県内物産と併せて狼の子を御覧に入れる。この頃狼による馬の被害は年に五十頭、県に於ては駆逐策として狼の買い上げを同八年の八月より開始する。一年に満たざるに四十匹に達している。天覧に供したのはその内の一匹なり。

以上のように、狼の被害は非常に大きかったが、恐れながらもこの狼を利用している。それは霙時、この皮を外套に用いれば、中まで水気が滲透しないので、多く利用されていたらしい。

第八節 虫害

「延宝七年(1679年)大殿様(第二十九代重信)三月七日御登り、若殿様(行信)十月二十五日に御下り遊ばされる。この年鼠大分余計で、野山の栃しだみ芋つるほど蔓迄も食い切り申す。しかれ共、世の中は七八分位の世中であった。八月十三日は大風で、蕎麦殊の外吹こぼし申す。粟稗迄も鼠食切り申す。

明和三年(1766年)同四年より“すいはく”と申す虫、稲の穂先へ付いたので、穂先は黒くなりて筆の穂の如く、段々藁が朽って鎌へかからず、余計付いた所は壱束に壱合もなし。

安永二年(1773年)、同三年、同四年、同五年、この年も明和四年より虫付きで甚た不作であった」

以上は『雫石歳代日記』の抜粋であるが『岩手県史』の年表によれば次の通りである。

「寛延元年(1748年)領内虫害旱魃のため凶作となる。損毛不詳。

安永二年(1773年)大雨虫害のため凶作、米作損毛七万九十石。

天保六年(1835年)春より夏にかけて気候不順、霖雨洪水相次ぎ、暑気薄く虫害ありて凶作となる。損毛高二十万石、飢饉となる。

昭和十五年(1940年)稲熱病発生。八月一日より二十日間、防除施設強制、県指導督励班を派遣する。

昭和二十年頃一町歩当りの病虫被害が四石もあった」

第九節 山火事・野火・火災

これらを『南部城事務日記』から拾いあげる。

万治四年(1661年)四月二日、不動沢部落

野火移り「ぶどう」沢山残らず焼失し、湯舟沢山半分焼けたについて、両町奉行太由縫殿助・滝沢三郎に御同心共、其外に山間太市助・船越与兵衛が付添い、御代官波岡与左衛門・遠山二郎左衛門に申し付けて之を消す。

寛文十一年(1671年)三月八日 晴 午後七時地震

昨日夜の十二時、大釜村喜左衛門の所より火事出来、家七軒焼失したる由、御代官土井弥之助・山屋三右ェ門・御横目船越弥平左ェ門を以て之を披露す。

元禄十二年(1699年)四月三日

昨暁より昨日迄、滝沢村の相・小柴立・野火通り三十間四方、同清水屋敷・小柴立百五十間四方焼けたる由御代官之を披露する。

寛政四年(1792年)三月十四日

昼二時、篠木村野火逆焼(ほそけ)より火を失して鵜飼村まで延焼し、人家三十六軒類焼の厄にあう。

篠木村弐軒 治助・清八。

大沢村拾九軒 十右ェ門・吉兵ェ・与兵ェ・太郎吉・七助・源之助・彦助・伊之助・才市・六助・喜助・福松・又六・甚七・萬太郎・甚六・孫左ェ門・佐二右ェ門・党右ェ門。

土淵村拾軒 善四郎・三十郎・万助・善之助・清吉・弥惣治・助作・徳助・久右ェ門・久左ェ門。

鵜飼村五軒 喜右ェ門・三吉・久助・外弐軒は人名不詳。

御代官栃内瀬左ェ門様と、松尾五左ェ門様が御出張されたので、大沢村肝入吉兵衛、篠木村肝入与兵衛、土淵村肝入弥作、鵜飼村肝入作右門が御案内して申し上げる。

この際熊野権現境内の杉根廻り一丈五六尺から二丈五六尺までのもの拾本焼ける。大蛇がその洞内を居所としていたが焼死して白骨となってあらわれたという。

このとき、沼宮内の御蔵から味噌何拾貫、稗三百駄御下賜になった。

第十節 納税

一 年貢の基礎

藩内に生活する大名を始め武士町人は、農民の汗と血によって生産された穀類によって維持されているのにもかかわらず、耕地のみでなく山林・原野や海浜・河川までも原則的には藩の所有であった。従って藩の財政運営に必要な諸経費は、年貢・諸課税・現物賦課など、凡て領内からの徴収によって支弁されている。農民から徴収されるその第一は藩の直轄である御蔵入する土地からの米穀であり、第二は武士や寺社に納入させる給所地からのそれであった。

耕地は稲田・稗田・畑などに分けているが、その反別については水田は三百坪をもって一反歩とし、畑は九百坪を一反歩とする特例を実施している。『邦内貢賦記』「一反というに十五間に二十間の三百坪、畑は三十間四方の九百坪、一畝とは一反の十分の一」とあり、一坪は田舎間を用い六尺五寸四方であったとある。従って畑は九十坪が一畝となる。耕地は沃瘠の度合によって差等があった。水田一反歩から収穫される米産一石三斗を最高として上田となし、以下二斗降りをもって中田・下田・下々田としており、稗田と苗代は共に七斗としている。しかし北部の米のよく出来ない野辺地通りでは、上田一石、中田八斗、下田七斗、下々田六斗となっており、上稗田七斗、中稗田六斗五升、下稗田六斗、下々稗田五斗五升としてある。

畑は九百坪が一反で上畑九斗、中畑七斗、下畑五斗、下々畑三斗としたが、これも北部においては、上畑六斗、中畑五斗、下畑四斗、下々畑三斗としている。これら等差の基準を斗代と称している。

当時北上川水系に属する耕地の南部藩領内では和賀・稗貫・志和・岩手の四郡と遠野地方は米産地であった。従って検地による反当収入の見込みも一反歩一石三斗と見做される土地が多かった。反当収入に対する税率も高く、その税率を歩付と称し、その歩合を「四つ八分六厘」というように称した。『封内貢賦記』に「〇一つは一斗、但し一石に付いて一分は一升、一厘は三合なり」としてある。たとえば上田一反歩の反当収入一石三斗に対する税率、四つ八分六厘とは四割八分六厘に当る六斗三升一合八勺が年貢になるということであった。「和賀・稗貫・紫波地方の水田地帯に於ては、坪当籾八合の生産を標準とし、二分の一摺として坪当り四合、一反歩一石二斗を標準田、すなわち中田とし」と盛岡市史税法の項にあるように地方差があった。

たとえば稗貫郡宮野目村の天保二年(1682年)、上田は七つ四分であり、一石当り七斗四升が年貢規定である。最高の水田でも一反収穫一石三斗とみなされているからその七つ四分は九斗六升二合の年貢である。この地域の上田はそのころでも反当二石は下るまいから、年貢を納めても一石三升八合は百姓所得の計算となり、その意味では五公五民に近いものとなろう。

岩手郡は慶長五年検地され、石盛制をとったと田中喜多美氏はいう。

当時に於ても村は自治体の性質を有するものであった。もちろん奉行や代官は事務を統轄したものの、村には駐在したものではなく、行政は村役人に依って治められた。諸税は村が納税義務者であって、年貢を物成(ものなり)といいいわゆる地組に該当する。これに対して小(こ)物成とは雑種税のことである。若しこれら未進のものがあれば、他の百姓が負担の増加となるから、農民は常に正面からも側面からも苛斂(れん)誅求を余儀なくされたものである。岩手郡の収穫高の割合すなわち斗代と、年貢米の賦課率である歩付とを次に表示をする。

一坪の由来について『国分翁夜話』第十話に次のようにある。

一体、耕地の面積の最下位の単位を一坪としたのはどんな根拠で、何時から行われたのであろうか?もとより、正しい文献を尋ねるに由ないのであるが、中国の殷の湯王の時代の記録が残っている。それによると、今を去る三千数百年の昔、湯王は伊尹を抜擢して、宰相の位につかせ農政を行わせ、主として井田法を布かせた。そして老若男女を平均して、一人一日の主食を供する面積を現在の六尺四方に当てたわけである。つまり、一坪の生産量は米に換算すると二合に満たない。反当りにすると、六・七斗にあたる。中国の中央部の標準田でも反当六・七斗と見なすことが出来るのである。現在の日本の進歩した技術に依れば、六尺四方で一升、あるいは一升五合位になっている。更に二毛作を合わせれば、ゆうに二升五合から三升に達する。だから、現在は一毛作、単作の上田なら一坪で三人から五人の人間を一日養うことが出来るし、九州・中国地方の精農家でしかも肥沃な土地ならば、七人から八人分の主食を供給する事が出来る。

従って、一反歩を三百六十坪としたのは、けだし一年間の食糧の基礎とする考え方からである。中国でも三百六十坪で出発し、日本では推古天皇の大宝令の時に始まり、完成したのは奈良朝の末期である。もちろん、当時のことであるから、地方によって若干の相違はあったが、それ以来今から三百年前までこの三百六十坪が続いて来たのであった。

ところが、秀吉の時に全国的に大規模な検地が行われ、特に文禄、慶長の二回の朝鮮征伐等のため財政窮乏を来し、その苦肉策として、天下の大検地を行い、一反歩の面積を三百坪にしてしまった。これを慶長(三年=1598年)の大検地と称するのであるが、この反当税額はそのまま据置いて中身を三百坪にしてしまったので、これは誠にずるい増税であった。

その後、秀吉に代った家康は、この狡滑な増税を豊臣の失政の第一に数え、爾今一反歩を三百六十坪に復元することを声明して大いに民心を収纜した。しかしながら、乱世の後を受けて財政の逼迫は容易に改まらず、遂にその公約は実行に至らなかった。却って後年、徳川幕府はこの取扱いを更に厳重にしたため、農民の負担は一層加重されたのであった。

二 租税の種類

藩財政の基礎をなす租税をおよそ五つに大きく区分した森嘉兵衛・一ノ倉則文両氏の種類は次の通りである。

租税の基礎は農業生産の貢租が主であり、現物納入と代替納入があった。

物産税は鉱産・林産・畜産・水産の外、木材伐出税・漆の実税・染色原料の移出税・牛馬移出税等があった。

夫伝馬税は陸路交通の円滑を期する公衆税とも称すべきものであった。

利用税は利用者が負担することを原則としたものである。それは、盛岡城下に年貢等を搬入するため、盛岡以南の郷村では後の明治橋である新山橋の橋料代を賦課されており、盛岡以北の郷村では夕顔瀬橋の橋料代を賦課されていた。夕顔瀬橋の橋料代を負担しているのは、雫石通・沢内通・厨川通の外、沼宮内通と上田通の一部がこれを負担している。沼宮内通の北上川河西の地がこれを通過し、沢内通は郡西に辺しているため、年貢は山伏峠を越し、雫石街道より盛岡城下に通じていたものであった。

これら貢租・役銭には多分に公約要素が濃厚で、国税とみなしてよいものがある。

上の租税と異って、ある一定の範囲内の費用に限られたものは郷役であるが、それも公約要素が一層強く、恒久的になっているものが据郷役である。郷役には代官所管内に割付するものと、その村だけに割付するものとがあった。

前者の用度の諸費用は、御使番(駅伝の使者)、伝馬を指図準備する人への給料、刑事々務を分掌している目明(めあかし)の給料、その他小走り使する者や、代官の身辺を世話する人々の宿直手当等である。

その外、御鷹餌鳥銭・御鷹部屋御用代・鶏黒尾代・御厩荒糠代・御蔵菰代等でこれらは厨川通のみならず負担をしている。

藩の統治は祭紀行政であったから、郷役中に虫祭銭・風祭り銭・岩手山神社・伊勢初穂銭等がある。虫祭銭は、田植直後やる祭紀行事で、稲や岡物に発生する害虫を防除しようとする祈願行事であり、風祭行事は二百十日ころ襲来する颱風や、あるいは農作物を損傷する暴風を、防除しようとする祈祷行事で、夏季虫祭りに次いで行なってきたものの費用と解される。

後者の村の負担は肝入の給料である。村肝入は里長であり村長でもある。この外肝入所の御帳付や諸費用をも村々で負担するのである。賦課の方法は百石単位でなされる。村肝入と月番老名で協議をし、その種目の高を示して百石当りを出し、連名捺印で代官所の承認をもとめる。当番代官がこれを決裁すると、それが御蔵肝入や知行肝入に通達される。御蔵肝入や知行肝入は、更に所管する地域の各百姓の持高に応じて割付、これを徴収し、納付するのである。

従前から課税してきた税金の外に、さらに臨時の税金が課されるようになった。藩政末期になるに従ってますます多くなった傾向がある。たとえは御献納木御高割(天保十一年=1840年)御婚礼御用御高割(天保一・二年)、御囲籾蔵高割(弘化二年=1845年)、御家督入用御高割(嘉永三年=1850年)、御入国御高割(嘉永三年)、北地御用御高剖(嘉永五年)、御蔵御普請御高割(嘉永五年)、江戸表御屋敷御普諸御入用御高割(安政元年=1854年)、本御蔵御普請御入高御高割(安政五年)という新名目の課税がぞくぞくと見えてきている。

これだけでも幕府との関係、藩主身辺の婚礼や家督、入国の費用、江戸屋敷の修理があり、それに国際関係の逼迫から、北地警備や自領の沿岸警備の問題が加わって、いよいよ財政面の多端な支出が顕れている。その皺寄せが百姓にのしかかる。

しかも領内の凶作対策としては御囲籾蔵(備荒倉であろう)の建築や、従来からあった藩の倉庫の修理もゆるがせに出来ず、領民の生活は余力のないものになったことが知られる。

太田蟹沢家に伝わる天保十一年(1840年)の『万覚帳』中の「定目飯岡通御官所諸控」から摘記をしてみる。

御定役金・定番草青引代・正五御礼金・御蔵壱歩増舫金・御蔵莚菰代・御厩荒糠代・遣番銭・肝入御礼金・馬役銭・明屋敷坪役銭・御年貢帳紙代・差紙代・検見入方・御帳附御同心拝借之節・御鷹餌鳥代・御鷹匠賄代・厨川通御鳥討宿□代・御鳥討雑用代・御普請銭・江戸詰夫銭・鶏黒尾代・雨宮初穂・伊勢初穂・熊野新宮初穂・本宮辻権太夫・岩鷲山祭礼夫伝馬。

◇

雫石川普請・中津川普請・北上川普請・築川普請・上田三堤・向中野通見前堤之内畑心南、田者向土手普請・向中野通内道明堤、小鷹堤、新堤、細工堤・湯坪堤、間渡堤、油田堤〆七ヶ所・見前通内三本柳堤・赤林堤・広沢堤・端山堤・矢継堤・北矢幅堤・南矢幅堤・又兵衛新田堤・前立堤・菖蒲堤〆拾ヶ所。厨川通滝沢・大喰・斎藤・赤袰三堤〆六ヶ所。

◇定目出人足

殿様御参勤之節、夫拾九人・馬拾四疋。八戸様同断、夫弐拾壱人・伝馬。公儀衆御通行之節、助合・伝馬。御年縄なひ、九人宛十二月十三日より晦日迄毎日。稲綱打、七人十一月十五日三の丸烏帽子石へ奉納。御門松迎拾九人・廿八日斗り。御門松立、拾九人・晦日斗り。八戸様御下向之節、助合夫、伝馬弐拾参人。馬藁並ニ飼鳥寒鳥御用稲十四把、青引同。見前通石突御普請は、見積り人足の内半分は飯岡と厨川、向中野、見前より、半分は日詰、長岡、徳由、伝法寺より出人足也。殿様御増年御門松建方人足、八人飯岡通総高より出る。御部屋方増年同断、三人。

御子様方御増年之節、藁三拾把、御門松迎三人。信州善光寺如来忌之節、飯岡厨川にて六十人、法輪院より普請御入用鍬・かっさび・持篭持参日数二日に割合法輪院へ差出す。御勘定所割合三十六人飯岡、廿四人厨川。同断御逗留中七日積り、飯岡厨川にて七十人、昼五人夜五人、人足法輸院へ差出す。御勘定所割合四拾弐人飯岡、廿八人厨川。遊行上人忌逗留中、十五日一昼夜九人づつ飛浄寺へ差出す。飯岡七拾人也。御勘定所より割合にて、上田通より小割来る。同所御出立之節送夫廿六人、馬十三疋、飯岡通より差出す。右詰所人馬割所也

◇

蓬、菖蒲、四捨三把、五尺縄にて、三把宛御武官所へ上納也。御年縄藁三百三拾把也。百石に付四把余。正荒糠六拾壱ヶ村片馬宛、下飯岡村斗り壱駄、右は御厩へ上納也。

寺請状(うけじょう)(キリシタン宗の改宗者が仏教に帰依し、その檀徒証明を奉行所に提出した書状)出候節料紙(用紙)壱人に付き三文宛帳付へ差出す。殿様御居間御普請御用正荒糠八斗俵弐俵と四斗八升也。然共只今八斗俵三俵宛御作事所へ上納、御善請之節斗り御勘定所より割合来る。

◇

御百姓共溜穀之事。惣百姓人別書上帳にて新蔵へ年々上納致置粟稗麦之類米壱人に付弐合五勺積り。

橋釣木仕様之事。橋有る場所前後へ栗植置、往来のためと申含、来春より植立候旨申付候。追々用木に相成候節は、何時にても申立橋材木に用可申事、奥寺常之助ェ夫申付。(天保十一年三月十六日)

第十一節 百姓一揆

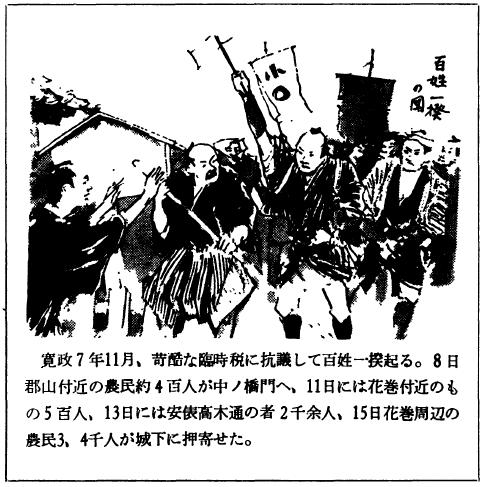

一 寛政年中の一揆

寛政七年(1795年)暮、俄然重税・新税に対する不満が盛岡の南方農民によって火蓋が切られ、またたく間に全領に蔓延をした。

即ち、寛政七年十一月十二日に至り、厨川通の一揆が久慈町(茅町)まで押寄せて行く。これより先太田願意を許して在所に帰らしめている。夜六つ半(七時)過より徳田・伝法寺通りの百姓四百人(七八百人ともいう)ばかり仙北町まで押寄せ、城下に入ることが出来なかったため、対岸に群集して藩を罵詈雑言し不穏の形勢を示した。藩も如何ともしがたく願意全部を承認して在所に帰らしめた。

このことが早くも全領内に伝わり同様の一揆が蜂起した。藩主利敬(たか)は日々に起る喚声に不審を抱き種々実相を聞かんとしたが、家臣等これを「近在の樵夫共薪材木筏等流す」かけ声なりと称して厳秘にふしていたが、日々につのる騒擾に包みきれず、遂にその実状を言上した。ここに及んで利敬は直に一揆の根源たる新税・増税撤廃の布達を発し一揆鎮静の一日も早からんことを期した。(中略)しかし「百姓共町中に葭をしき莚をしきて握り飯抔食、誠に以て目もあてられぬ次第也。右程の大勢に月代(さかやき)そり候者一人もこれなく、乱髪はえ顔色常ならず、扨々おそろしき事ども也」という。これらの一揆が如何に必死の覚悟で城下に押寄せて来たかが窺われる。藩は直に家臣藤枝内規・太田忠助・山口瀬左衛門等をして取調べしめた。ある村に対しては十一ヵ条中五ヵ条を許し(他は昔よりの定役であったため不許)、あるいは全部を承認したものもあった。許可されたものには寸志金・馬役銭・山林冥加銭等であった。

厨川・飯岡通の百姓は諸士に貸借延期令を出したのを見て、農民にもこれを適用せしめようとして債権者に強請することを代官所に強訴した。しかし藩においては属々免税等を行えるを理由としてこれを却下し、一揆の首謀者を厳重に処罰し、一揆厳罰主義をとり、全領内に役人を急派し鎮静につとめた。

要するにかくのごとく頻々として発生したる一揆は凡て重税軽減を目的とし、秩序ある行動によってその目的を達し生活を擁護しようとしたのであったが、その動機に藩政の腐敗を批判したのであった。殊に一揆を援助し、これによって自己の生活を保護しようとした武士のあったことは特に注意しなければならない。

寛政七年十一月八日から十六日に亘る約九日間の全領内に起った百姓一揆は沈滞しきった藩政にとって将に青天のヘキレキであった。最初重臣等は一揆の勃発を藩主に秘していたが、日増に旺盛となる一揆の情勢をかくしきれず、一揆願筋は充分なる審議をなさず、認可の墨付を与えて帰村を促し炊事を与え極力慰撫に努めた。また直に全領内に対して新税の免除を布達し、遂に古より定められた定役すら免除するの周章振りであった。従ってこの結果を過信した一般農民は些末の問題にも直に一揆を起し、衆力に依って解決しようとする傾向が生じた。即ち、寛政八年十月百姓一揆に対して、例年のように一定の価格で米を買上げる。若しこの買上米に応ずることの出来ない者に肝入一人を総代として願出ずべしと布達している。このことは古よりの慣例であるにも拘らず、買上米反対を標?して旧冬のように徒党を組み村肝入・御蔵肝入を首領として代官所に強訴した。殊に沼宮内通の一揆は買上米免除を起した際、余勢で日ごろ憎悪していた同町の豪商井筒屋治助・鍵屋甚兵衛を襲撃し暴動化しており、鬼柳通の買上米反対一揆は、他村に比して価格が低廉であったから他村と同率に引上げることを目的として起り、地方代官の活動に依ってその目的を達することが出来たのにもかかわらず、その帰途肝入宅を襲撃している。前者は首領が田名部追放となり、後者は新協定価格で全村買上米となったので責任者を出さなかったが、このような団体行動の頻発はだんだん乱を含み暴動化するに至った。

藩も漸くこれを自覚し、寛政十三年(1801年)九月初旬、飯岡通・厨川通付近の百姓が、債務の年賦償還を金主に強制する目的で一揆を起し、城下久慈町材木町まで押寄せ、同通の大債権者酒造店恵比寿屋幸右衛門を襲撃し乱暴狼籍を極めてから態度を一変し、町検断の注進に依って、先奉行は直ちに首謀者二名を捕縛し、強硬なる態度を以て一揆を鎮圧し、帰村させた。よって藩はこれを契機として一揆に対する弾圧方針に改め一揆の要求を破棄し、先に捕縛した厨川通と飯岡通の二人の首謀者を断采重刑に処分することとし、且つ全領内に対して次のような厳重な布達を発した。

すなわち、理非の如何にかかわらず徒党騒訴を認めず、頭人を重刑に処することとして弾圧的方針を確定した。これより漸く領内に騒擾の跡が絶えた。しかし領内が平穏になったのはこの弾圧のみに依るものではなく、この一揆を契機として社会経済が好景気に転換したことによるものである。この弾圧は警察的効果のあらわれであろう。

二 文化・文政年中の一揆

文化・文政といえば南部藩においては最も好景気時代と称すべきときである。このときですら百姓一揆・米騒動が頻発したことは、たとえその一揆は後者のような大規模のものでなかったとはいえ、一層注意しなければならない。

文化元年(1804年)十月、岩手郡厨川通の内七ヵ村、飯岡通十一ヵ村の農民等一揆をなし数百人盛岡に押寄せ、債務年賦を強訴した事件があった。一揆は結局盛岡城下材木町で阻止され、一揆の首謀者として飯岡通上太田村与吉、厨川通上厨川十之助両人打首、飯岡通中太田喜作は田名部牛滝に、久蔵は同九石留に追放、厨川通清之助は大迫、中太田村の三助は三戸、同久米も追放となり落着したが、一揆の目的は達せられなかった。

『太田村誌』に、打首を仰せ付けられたことがのっている。

文化元年のことである。隠忍これ宿命とさえ諦めていた百姓達も、とうとう背に腹は代えられなかったものであろう。十月十三日寺に集り、とあるから、たしか大松院であろう。ここに四・五の主脳者が集り大挙陳情の儀を策した。以下当時の記録による。

文化元年十月十四日、家毎に一人も残らず館に揃い、飯岡通の御村を残らず廻り、下飯岡・飯岡新田・木杭と申す所の野原で雨にあたったが引帰えさず、翌十五日の六時頃、下飯岡肝入宅に集り、余り寒いため火をたき百姓共をあてる。御代官様白の山清左衛門様と村木周平様・帳付である十三日町の伝右衛門殿と同じく利兵衛お揃いのもとで、御代官様は百姓共何の願いで集ったのか、その理由を申出よ。「去る廿二日中太田村長助・久蔵両人が願出た通り、丙の年より田畑不作で借金多く、いか様にも致し方なく、年賦で諸上納が出来れば残らず皆納をする。そうなれば明年は田畑仕附可能となる。しかるに十一月三日より長助と久蔵は御町預りとなり、その上喜作、上太田村与吉、三助、久蔵、中太田村方八丁七之助、松の木久蔵も御町預りとなる。この事は何につけ迷惑至極の次第である。久蔵・喜作・与吉・三助は牢舎入、長助・七之助・久兵衛・万太・多蔵・源助子供藤兵衛は御村親類五人組預り、その内多蔵・藤兵衛には、つつしみを仰せつけられ、二月まで御沙汰なし。御町預りの者は一日壱人百三十文宛の賄代支払に当惑をしている。壱ヶ月程も親類組合預りにも賄を出している。何とぞ御容赦下さる様願出る」

これを要するに文化・文政年度における百姓一揆は夫伝馬過重の反対・重税軽減の歎願及び新興町人階級に対する反感等から起っているが、その規模は比較的小さく、皆部分的一揆であった。

三 天保年中の一揆

天保六年(1835年)には領内惣検地によって割出された賦課率は、同三年度の三歩引で、大凶作の折柄高率であるとの風評高く、各所に減免一揆が企てられた。殊に沼宮内通と厨川通の農民最も強硬で遂に歩引の目的を達している。

四 嘉永年中の一揆

上閉伊小本村の弥五兵衛が、天保の一揆以来領内を歩いて南部藩政を改革し、真に農民の生活の安定をはかるには、村々の小一揆を操りかえしているのでは成功はおぼつかない、全領民一致して要求し、大一揆をおこす必要があると力説して活躍するようになった。しかし和賀郡土沢で運動中、捕縛され、盛岡で牢死している。

この運動が奏功したのか、そういう機運だったのか、嘉永六年(1853年)には一揆が全領運動に拡大し、一万六千余人が南部藩政にあいそをつかしたかのように仙台領に逃散し、国運を賭する大一揆を実現するようになった。岩手郡の厨川通・雫石通・沼宮内通も参加している。一揆の中心地は安家村・野田・田野畑などの水稲生産力では最低の地帯であるが、それ故に大規模な鉄産業・漁業が振興し、産業構造に大きな変化の生じている地方に発生している。いうなれば日本の僻地から、最も大規模にして政治性の強い一揆がおこっている。

この一揆が仙台藩に提出した願ヵ条をみると、

一、南部藩主を交迭せしめること

一、三閉伊通の百姓を仙台領民とされたいこと

一、三閉伊通を幕領とされたい、若しできなければ仙台領とされたい

というのである。これは明らかに南部藩に対する絶望的不信によるものであり、政治的要求である。

水稲生産力の弱い地帯に、この不利を克服するようにおこった新産業に、これをも押しつぶすように重税をかける藩政への反対運動であったことを示している。しかもそれは単なる反対運動ではなく、藩主交迭をめぐる政治的色彩を加味したことは、藩政がもはや信頼に価しなくなったことを示している。

第十二節 娯楽

一 子供の遊びとうた

1 あそびの様々

あ 人取り

紅白両陣に分れ、各人員を前方に出し、先に出たものを後から出た者が捕えようとする。この際先に出ていた者は、敵の捕獲を極力逃れて帰陣し、味方の者は更に新手を出して敵を追うのである。かくして多く敵を捕えた方が勝ち、捕えられた者が敵陣内で互いに手をつなぎ一列になって救援を待つ。この目的が達せられれば、現役となって戦闘力を回復する。

い 国コとり

準備 のろきか棒。おはじきか扁平の小石。

図形 四角・円・楕円・提灯型等。

人員 男女を問わず二人なるも、三・四人でも可能。

方法 図形内に自分の陣地を小さく作る。「じゃんけん」で勝者が自分の陣地から敵陣へ小石で正しく入れば自分の陣地内の境界線上より親指を軸として他の指先で円を描き、自分の領地を広める。若し正しく入らなければ、相手の番となる。これを繰返し、領地の広狭によって勝負を決めるのである。

う でんでん虫

紅白偶数の人員で、大きな渦巻を描いた渦巻の中心は紅、先端は白になって向い合う。用意ドンの合図で、駈走で前進し、出合った地点で「じゃんけん」をする。勝った者はそのまま走って進み、負けた者はその組の後につき、それに代って次の者が陣地かち走って相手と出合い「じゃんけん」をする。このようにして相手の陣地に入れば一点の勝となる。

え 丸大学

二・三人位で遊ぶのである。五十㌢位の円を一円二円交互に作り、「じゃんけん」で一つか二つ、あるいは三つ勝った者が前進をし、最後の一㍍位の大円に達すれば勝となる。進む時線に接触せぬようにすることはもちろんだが、その途中の円に、相手の石があれば、そこには足を入れる事が出来ないし、跳ばなければならない。そのとき、円から脱線したり、手をついたりすれば相手の番となる。

お 三人馬コ

四人一組になって、紅白同数の組を作り、各組相互に協力しながら、弱点をねらい、騎手の帽子、あるいは鉢巻をとるか、落馬をさせ、その数の大小によって勝負を決するのである。

しかし乍各組に総大将があって、敵味方各の全体を総覧して指揮をとり、総大将の落馬によって勝負を決する場合もある。

か けけらご

二・三人でゲームをするのであるが、「じゃんけん」の結果、一つか二つあるいは三つを片足で前進し、元の場所が目的に先着するをもって勝とする。

き つぐす

直径三、四cm、長さ四、五十cmの棒の一端をとぎ、「じゃんけん」で負けた者から田圃に刺しこむ。相手はその棒を倒そうと力を入れて刺しこむのである。若し他の棒を倒すことが出来なければ、相手の番となる。相手の棒を倒そうとしながら、同時に次に倒されまいとするその辺に妙味があって流行したのである。相手の棒を倒せば一点の勝とる。

く 馬コ乗り

紅白同人数に分れ、負けた方が馬を作るのであるが、一人が壁等をバックにして立ち、味方の者が頭を側にしてその者の腰を抱く、順次に同様の姿勢となって馬を作るのである。勝った組は次ぎ次ぎに馬乗りをし、終ると負け組の立っている者と、馬乗りの先頭とで「じゃんけん」をなし、負ければ馬を作り、勝てば馬に乗るのであるがこの遊びは、冬など女子においてもなされていた。

け 釘刺し

五寸釘一本を参加者全員で使用する。図形は二人の場合は直線、三人以上はその人数と同数の角形を作る。「じゃんけん」で勝った者から自分の陣地を出発し、地面に五寸釘を刺しこみ、そこまで自分の陣地から直線を引く。若し釘を地面に打ち込む事が出来ず倒れた場合、また他人の線にふれるか越して交叉した場合は、他の番になる。出来るだけ接線を狭くして、相手の道を塞ぎ窮地に陥らしめるのである。

こ ガラス玉

出発点より負けた者から出発し、勝った者は出発点より相手のガラス玉をねらい当てればそれをとり、当らなければ、代ってその場から相手の玉に当ててとるのである。

さ 竹わり

竹巾一cm、長さ二十cm位を扁平にしたもの三本~六本位を準備し、最初右手を使用する。全部握って立て、端を床面に打って揃え、ばらばらにならないように素早く右廻転をし今までの下端が上になるようにしてそれをおさえること十回、その竹の下端を一旦下に打って揃え手前から上端を前方に廻転させておさえること十回、竹を右手で下面に打って揃えたら竹を水平に持ち上げ、右廻転を素ト早く一八〇度させてつかむこと十回、次に右手から左手に竹を立てたまま交換させること十回、後左手に竹を移し右手同様繰返すのである。若しその途中一本でも外れれば、交代をする。

し おはじき

おはじきには小石が用いられたり、小さい貝殻が用いられたり、藤の豆が用いられたりするが、必ず同数の数を出し合って、技を競う遊びである。数の計算が必要となり、勝負がつきまとうことになる。小石や貝殻では、お手びら、お握り、おいっちょ等の掴み方があり、算え方には、六個を基本とする。一六騎(ひとろき)・二(ふた)六騎・三(み)六騎等ひと、ひたからとうまでを算えていた。その遊び方は多種多様であり、その動律に合せて唄も謡われていた。しかしそれはお手玉遊びと多くは共通していた。六騎と呼び、それを基本とすることは、古い軍法から来たものであろうと『岩手県史』は述べている。

す 縄とび

これは主として女児の遊びで、次の児唄を歌いながら五・六人で遊んだのである。

〇大波小波

でぶちゃん

ころころ

スッポンポン

〇お嬢さん

今日は

じゃんけんぽん(けんをする)

まけたらサッサとおにぎなさい

いつすこ にに さんさん しいたけ

ごぼうのむきがら 七すこや こうごと とう

一つはひぇれ 二つはひぇれ 三つはひぇれ

一つぬげろ 二つぬげろ 三つぬげろ

〇大波小波

しっくりげぇすて あっはっは

ひふみつたがじいさん

ずぎんこかぶって ちょこちょこ

あるげば えつかかつか そりゃにげろ

大波小波 ねごかねごかすっぽんぽん

せ 風船つき

(これも女児の遊びである)

一(ひと)よに二(ふた)よ

三よに四よ

いずきて見ても

ななこの帯を

矢の字に結んで

九を十れ

そ かぐれかごとかご

かぐれかごとかご

とになったら

かあぐれろ

かぐれかごとかご

十になる婆様は

笠こ被ぶて

かぐれる

かぐれかご とかご

百になる婆様は

猫の皮被って

珠数かげで

かぐれろ

隠れ遊びのとき、鬼のいうことばで、「ようえ」の返事を待って鬼がさがしはじめるのである。

た 鬼けぇこ

鬼けぇこ とけぇこ

鬼こになったとて

ごしぇやぐな

まだけぇの けぇーのけぇ

このように呼びながら、鬼から遠ざかろうと逃げ廻るのである。

2 童(わらべ)のための歌

あ 呼びかけ歌

単純な呼びかけ言葉が、遊びを伴う歌となり、相手と共演し、競技するに至って、次第に律動的な遊戯となり、歌となり、立派な歌謡に成長している。これは明治・大正・昭和とすでに百年に近い。古いものは旧藩時代から謡いつがれているであろうし、時代や環境によって少しずつ変化したものであろうが、よくも伝わったものである。歌詞の中には教訓的なものが多いので、単に偶発的なものでなく、児童に社会生活をなさしめる面において効果が大きかった。

幼児がことばを話すようになってから、少年少女と成長するにつれて、遊びも変化し、歌も変って行くが、その歌は、祖母から、母から、伯叔母から、姉から、友達から習い覚えることが多かったであろう。

簡単な言葉で囃したてる童のことばは、未完成で歌のことばとなっていないが、同じ言葉の繰り返しにより、音声に調子がつき歌となっていく。

泣き泣き 別当

お山さ 猫三疋

しよって 馳しぇろ

泣ぎびちょ

きびちょ

家(え)さいって ままけ

まだごこやげねぇ

猿のけっつぁ 真赤だ

牛蒡焼いで ぶつけろ

がらがらず ちょちょず

ちょず ちょず ばばけ ばばけ

大風は吹げ

がらがらあ風は吹げ

あげぇず あげず

宿けらぁ とまぁれとまれ

くぼくぼ みすたげ

くぼくぼ ままたげ

つぶぅよ つぶよ

むきつぶ つぶぅよ

お醤油で煮つけて上(あが)らんしぇ

いやちゃかぽん

とぬげた

はぁはぁ

猿や

干物ほすて

山のばっけに

くられべぇな

べろべろの神は

尊うたい神で

あっちの方さも ぎろっと向き

こっちの方さも ぎろっとむく

男とおなごと ちょうへんこ

あんまりちょうして 泣がへるな

やれやれお寺の和尚さん 鐘はだぐ

おらもえさ行って 鍋はだく

おらほの隣りの 一人娘

いたわり娘で 桐の箱入りだ

いつか箱虫は食うて 大きな穴あいだ

向いの山で茅刈るは

太郎殿か 次郎殿か

一寸おでぇって お茶あがれ

お茶のこには何々 天下一の香炉箱

中あげて見だれば

赤い小袖十二 白い小袖十二

十二の中からお目様おでぇって

上さ向ってチッチッと 下さ向ってチッと

あんまりチョチョ早くて

鎌倉堂に火がついて

盲人が見(め)けて

きかずがきぎつけで

足ぼこがはしぇで

てぼが消した

単純な呼びかけ詞から、段々に成長して、対象物を色々に擬して歌詞となし、年齢もまたませてきて、ときには遊戯を交えるようになり、お手玉・手まりつき歌に化して行く前提がうかがわれる。

い 子守歌

子守歌は、泣く児をあやしたり、寝せつけるときに、ねんねこやーいの一連の歌謡をこむすめとか、両親とか、老婆の子守姿が目に浮かび、幼児のうたう歌ではなく大人びたものである。幼稚な歌である呼びかけ詞から、すでに脱出し、メロディーとしても完成されている。ねんねこやーいとうたうのが、懐かしい瞑想へ誘う歌である。

ねんねこやーえ ねんねこーいえー

ねこねこ ころころ ねんねこやーえ

ねんねこ山の白犬

一疋ほえれば皆吠える

ねんねこ ころころやー

ねんねこやーい ころころ

ねんねこしておきたら

ごことまんまど あげましょう

ねんねこやーえ ねんねこーやー

ねんねこして起きだら

いもこほどこ掘ってきて

煮だり焼いだりしてあげる

ねんねこやーえ ねんねこやーえ

坊やはよい子だ ねんねせなー

坊やのおもりはどごさえった

野こえ山こえ里さえった

里のみやげに何もろうた

でんでん大鼓にふり鼓

おきあがりこぼしにいぬはりこ

ねんねこやい ころころ

ねんねがもりが どこさえった

山をこえて 里さえった

里の土産に 何もらった

でんでん太鼓に ふりつゞみ

ねんねこやい ころころ

ねんねこして起きだら

小豆おまゝに ごこあしぇで

煮だり焼いだり あんげましょ

ゆきゆき桃の木

桃こなったら たもれ

お祖父さんさ 五つ

お祖母さんさ 四つ

おどっつぁさ 三つ

おがさんさ 二つ

あにさ 三つ

誰々さんさ 五つ

う 動物の歌

〇からすからす

かあらす からす

うんな 行く道さ

御堂コ 建つて

行がれねぇ程に

婆ぁもさ寄って

小豆まゝくって

お椀コ洗って 椀コも箸コも貸さねぇで

お膳コ拭いで

かぁかぁと飛んでた

〇からすからす

からすからす うな父(てであ)どごさ行った

しゃんしゃんど町さ糀買いさえた

その糀どごさやった 酒こにつぐた

その酒どごさやった 皆のんですまた

その粕どごさやった 隣りの犬こさけだ

その犬こぁどごさやった 死ですまた

その皮どごさやった 太鼓(てえご)に張った

その太鼓(てえご)どごさやった 長者殿の人達ぁ 打って打って打裂いた

〇とんび、とんび

とんびとんびおらほの家(え)の前(めえ)で

とんびとんび

おら家(ほ)の家(え)の前(めえ)で

一回(しとげえり)廻って見へろ

雄鳥(おとご)だら脇差

雌鳥(おなご)だら針箱

買ってけら

買ってけら もう一廻り(ふとまわり)廻(まわ)って見(め)へろ

〇ほたるこい

ほう ほう 螢こい

山路こい 甘水こい

行灯の光を ちょいと見てこい

螢来い

そっちの水ぁにがいぞ

こっちの水ぁあぁまいぞ

ほう ほう 螢こい

ほたるさん ほたるさん

あっちの水は にがいぞ

こっちの水は あまいぞ

ほたるさん ほたるさん

昼は草葉の露のかげ

夜は高 高 高提灯

ほたるさん ほたるさん

ほう ほう 螢来い

山路来い 行灯の光をちょいと見て来い

ほう ほう 螢来い

あっちの水は苦いぞ

こっちの水は甘いぞ

ほう ほう 螢来い

山路来い 行灯の光をちょいと見て来い

ほう ほう 螢来い

整った唄で、呼びかけ詞を脱出している。

〇熊さん熊さん

熊さん 熊さん 廻れ右

熊さん 熊さん 両手をついて

熊さん 熊さん 片足あげて

熊さん 熊さん 体操はじめ

熊さん 熊さん 勉強はじめ

熊さん 熊さん さようなら

遊び方は、歌い手と、動作する子と分れて、歌詞のような動作をして遊ぶ。

〇雀、雀

雀 雀

どの雀ようござる

何雀ようござる

何まゝかしぇる

小豆飯に鮭のよ

羽子なくて行かれねぇ

羽子けらー来え来え

雀 雀

すずぅめ 雀

どこの雀でござる

〇〇雀でござる

何まま食(か)しぇる

小豆飯さ 牛(べご)の糞

そんだば えがね

あずぎまゝさ鮭のよ

羽こなくて行がれねぇ

羽こけえら来うい来い

山あって行かれねぇ

山越えてこうえこえ

川あって行かれねぇ

川越えて来うえ来え

鬼こ居て行がれねぇ

鬼こ えねぇ間に来うえ来え

ちりんちりん

遊び方は二つに分れて、相互に呼びかけて歌う。歌が終って、他方の群から招かれた子が、それ群へ馳けて行くが、その途中鬼が居ってつかまえる遊びである。

雀と同じ遊び方に次の二つが残っている。

今日は誰を呼びましょう

可愛い〇〇さん呼びましょう

何魚(さがな)で呼びましょう

油揚・豆腐で呼びましょう

味噌摺鍋すれ一・十・百・千・万

ほうしい ほしい

どの子欲しい

〇〇子を欲しい

何を呉れる

ほんとのまんじゅう

それでも 足りねぇ

手箱・針箱みなくれる

それでも 足りねぇ

箪笥・長持 みなくれる

それでも 足りねぇ

日本国中 みなくれる。

雀々どごさ田を作った

雀々 何処さ田作った

柳のうらさ 田作った

なんぼ稲刈った

一束三把刈った

馬コに三把 牛コに三把

われぁ三把 背負って

ざんぐぼんぐといったれば

犬コにわんと 吠えられて

あどをきろっと見たれば

鎌倉林火ついて

目くらは 見つけて

きかずは 聞きつけて

足ぼこは 馳しぇで

手ぼこは 消した

〇おらどごの鼡(子守唄・毛毬唄等)

おらどごの鼠は あまりわぁる鼠で

仏の油ひぬすんで ひってぇこびさ ひなぐって

今日の町さえぐべが あしたの町さえぐべが

今日の町さえったれば 犬こにわんと吠えられで

うしろきろっと向いだれば つんきれはんきれ めつけで

洗屋で洗って 染屋で染めで 仕立屋で仕立て

太郎坊に着しぇれば次郎坊恨みる次郎坊さ着だれば太郎坊は恨みる

京から下った姫こに着しぇで

かねの足駄はがしぇでかねの杖つがしぇでかねの笠をかぶしぇで

次郎太郎送ってた 何処まで送ってた 堂の前迄送ってた

堂の前に何あっけ 箱こあっけ 箱この中に何あっけ 息子ぁあっけ 息子の名を何ともうす 八幡太郎と申します

八幡太郎の御厩に おんま何匹つなーいだ 三十六匹つないだ

どの馬の毛色ぁえ 中の馬の毛色ぁえ

つぎきれはぎきれ 見(め)付て

洗屋で 洗って 仕立屋で 仕立て

太郎坊に着せれば 次郎坊はうらみる

次郎坊に着せれば 太郎坊はうらみる

京から下った 三つ子に着せて

金の杖つがせて 金の足駄はがせて

何処まで 送てった

堂の前まで 送てった

堂の前に 何あっけ

御堂コあっけ

お堂コの中に何あっけ

箱コあっけ

箱の中に 何あっけ

かいこあっけ

かいこの中に 何あっけ

ひっこ(笛)あっけ

ひっこの中に 何あっけ

むすコあっけ

むすコの名は 何という

八幡太郎と 申します

八幡太郎のおん前に 御馬何匹つんながった

三十六匹繋がった

どの御馬の毛色え

中の御馬の毛色え

あぶらめって どろめって

貝ですった鞍おいた

錦のたずなをよりにかけて

あっちゃ 何色や およおよおよおよ

こっちゃ向いちゃ およおよおよおよ

およくらめてはやされて

油めってどろめって 貝ですった鞍おいて

綿の手綱ふりまいてのり出した藤十郎めどこまで乗ってった

幅まで乗ってった 幅の上の鼠こぁあまりわぁるい鼠で

上の方さもちょろちょろ 下の方さもちょろちょろめぎぁすぎで

百に米ぁ一石だ 十文に酒十ひやげ

え 植物の歌

友達な友達な

友達な友達な

花摘みコ行ってこない

何花摘むに

桜はな摘むに

一枝折って 引っかつぎ

二枝折って 引っかつぎ

三枝目に 日は暮れて

杣の中に 宿とって

朝に起きて みたれば

金銀のような 上臈は

一杯参れ酌とな

二杯参れ

肴なくて 参らんか

おらとこ お肴は

高い山の 竹の子

低い山の ひっこのこ

ひっこと けぇんコと 蛤貝コと 庭で踊るに

雀チリンポロンと 飛んでった

友達な友達な

友達な友達な 花折るにあんでごじぇ

何花折るに 桜花折るに

一枝折って 引っかつぎ

二枝折って 引っかつぎ

三枝目に 日は暮れて

蕎麦打つ小屋に 宿とって泊って